「AIがすごいらしい」

「これからはAIの時代だ」

毎日のように、こんな言葉を耳にしますよね。

ただ、心のどこかで「AIって、結局Google検索がちょっと便利になったくらいのものでしょ?」なんて思っていませんか?

もし、あなたがそう感じているなら、この記事はきっとお役に立てます。

なぜなら、この記事を読み終える頃には、その認識が「AIは使わないと損だ。すぐに試さなければ」という確信に変わるからです。

難しい話は一切しません。

AIという少しとっつきにくい存在を、身近な「あるもの」に例えながら、その正体と、あなたのビジネスを劇的に変える可能性を、世界一わかりやすく解説していきます。

AIの正体とは?優秀だけど、まだ何も知らない「新入社員」です

さっそく結論からいきましょう。

AIの正体、それは「優秀だけど、まだ何も知らない新入社員」です。

もう少しだけ正確に言うと、「大量のデータから物事のルールやパターンを学び、それに基づいて判断したり、新しいものを作り出したりするプログラム」のことです。

なんだか難しく聞こえますが、要は「新入社員」と同じ。

彼らにも、得意なことと苦手なことがありますよね。

AI新入社員の得意なこと:

- 素直で物覚えが早い: 教えたことや膨大な資料の内容は、一瞬で、しかも正確に覚えてくれます。文句も言いません。

- 体力は無限大: 24時間365日、疲れることなく働き続けてくれます。

- 計算やデータ処理が超高速: 人間が何時間もかかるようなデータ分析も、数秒で終わらせます。

AI新入社員の苦手なこと:

- 常識や「空気を読む」こと: 「言わなくても分かるでしょ」は通用しません。具体的な指示が必要です。

- 全くのゼロから何かを生み出す独創性: 過去のデータにない、全く新しいアイデアは苦手です。

- 責任を取ること: 最終的な判断の責任は、監督者である人間が負う必要があります。

では、なぜ今、これほどまでにAIが「注目の新人」として話題になっているのでしょうか。

それは、単なる流行ではありません。

私たちのビジネス環境が構造的に変化するほどの、巨大な経済インパクトが予測されているからです。

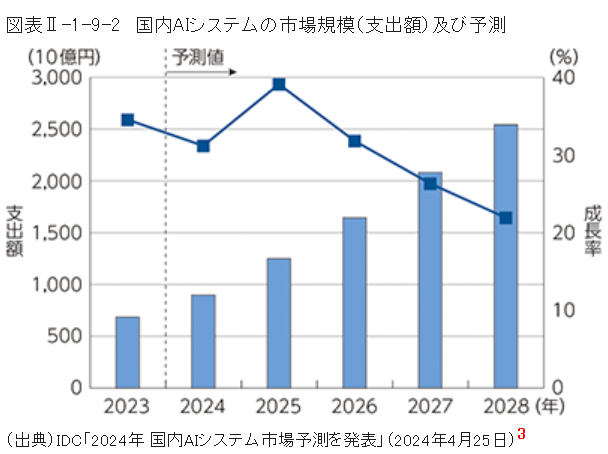

実際に、日本のAI市場は爆発的な成長期にあります。

総務省の「令和6年版 情報通信白書」によると、日本のAIシステム市場は2028年には2兆5,433億円に達すると予測されています。

さらに、IT専門調査会社のIDC Japanは、2029年には市場規模が4兆1,873億円に達するとの見通しを発表しました。

(引用元:総務省)

政府と民間のトップアナリスト双方が、今後わずか数年で数兆円規模の巨大市場が生まれると見ているのです。

これは、AIが一部の先進的な企業だけのものではなく、あらゆる業界のビジネスパーソンにとって無視できない存在になったことを、数字が明確に示しています。

【具体例】AI新入社員に任せられる仕事、実はこんなにあります

もしあなたの会社にAI新入社員が来たら、どんな仕事を任せられるでしょうか?

実は、AIの活用はもはや未来の話ではありません。

これからご紹介する仕事内容は、単なる想像の産物ではないのです。

大手広告代理店の博報堂が2024年に行った調査によると、生成AIを業務で利用している人のうち、実に50.6%が「文章作成・文章処理」に、47.7%が「アイディア出し」に活用していると回答しています。

(引用元:博報堂)

つまり、今から紹介する「事務作業の効率化」や「企画の壁打ち」は、多くのビジネスパーソンが既に実践し、効果を上げているAIの王道の活用法なのです。

それでは、具体的な業務レベルを見ていきましょう。

レベル1:事務作業・情報収集の効率化

まずは、アシスタント的な業務から。

これまであなたが時間を取られていた、ちょっと面倒な作業を任せてみましょう。

- 会議の音声を文字起こしして、議事録のドラフトを作ってもらう

- お客様への丁寧なメールの文面を考えてもらう

- 数十ページある競合のレポートを、3行で要約してもらう

これだけでも、かなりの時間短縮に繋がるはずです。

レベル2:アイデア出し・企画の壁打ち相手

AI新入社員は、企画のパートナーとしても非常に優秀です。

一人でうんうん唸っていても出てこないアイデアを、無限に提案してくれます。

- 新商品のキャッチコピー案を、100個出してもらう

- ブログ記事やプレゼン資料の、構成案を考えてもらう

- 自社の強みを活かした、新しい事業のアイデアを出してもらう

もちろん、すべてが使えるわけではありません。

しかし、その中の数個が、あなたの思考を刺激する素晴らしいヒントになるかもしれません。

レベル3:データ分析・予測のお手伝い

少し専門的な分析のサポートも可能です。

これまで専門家やコンサルタントに頼んでいたような業務の一部を、手伝ってもらうことができます。

- 顧客アンケートの自由回答欄から、顧客の不満の傾向を分析してもらう

- 過去の売上データから、来月の売上を予測してもらう

- SNSのコメントを分析して、自社製品の評判をまとめてもらう

「勘」や「経験」だけでなく、データに基づいた意思決定をするための、強力なサポーターになってくれます。

要注意!AI新入社員を「ダメ社員」にしないための3つの心得

ここまでAIの可能性をお伝えしてきましたが、一つだけ重要なことがあります。

それは、AIは「育て方次第」だということです。

ポテンシャルは抜群ですが、接し方を間違えると、全く役に立たない「ダメ社員」になってしまうことも…。

そうならないための、3つの心得をご紹介します。

心得1:適材適所を心がける(AIにも種類がある)

一口に「新入社員」と言っても、営業向きの人、経理向きの人など、タイプが色々ありますよね。

AIも同じで、得意なことが異なります。

- 文章を考えたり要約したりするのが得意なAI(ChatGPTなど)

- 美しいイラストやデザイン案を描くのが得意なAI(Midjourneyなど)

- プログラミングのコードを書くのが得意なAI

まずは、あなたの会社が「どんな仕事を任せたいのか」を考え、それに合ったタイプのAI新入社員を選ぶことが大切です。

心得2:「指示待ち」にさせない育て方(良い指示=プロンプトの重要性)

「アレやっといて」という曖昧な指示では、優秀な人間でも動けませんよね。

AI新入社員は、それ以上に具体的な指示が必要です。

この「AIへの指示」のことを専門用語で「プロンプト」と呼びます。

良いプロンプト(良い指示)を出せば、AIは期待以上の成果を出してくれます。

逆に、指示が悪ければ、見当違いの答えしか返ってきません。

AIを育てるスキルとは、この「プロンプトを工夫するスキル」と言っても過言ではないのです。

心得3:丸投げはNG!最後は「人間」が判断する

AIは非常に優秀ですが、万能ではありません。

時々、もっともらしい「ウソ」をつくこともあります。

ですから、AIが出してきた答えを鵜呑みにせず、「本当に正しいか?」を最終的にチェックし、判断するのは、必ず人間の役割です。

AIはあくまで優秀な副操縦士。

ビジネスという飛行機の最終的な責任を負い、舵取りをする機長は、あなた自身なのです。

まとめ:AIという名の「最強の新人」、あなたの会社ではどう育てますか?

今回は、AIの基本について、「優秀だけど、まだ何も知らない新入社員」という例えを使って解説してきました。

AIへの漠然とした不安は、少しは解消されたでしょうか?

そして、「Google検索より便利なくらい」という認識は、「育て方次第で、とんでもない戦力になる。

使わないと損だ」という確信に変わりましたか?

もし、そう感じていただけたなら、幸いです。

大切なのは、「完璧に理解してから使おう」と身構えることではありません。

まずは、「うちの会社にこの新人が入ってきたら、どんな小さな仕事から任せてみようか?」と考えてみること。

その一歩が、あなたの会社を、そしてあなた自身の働き方を、新しい時代へと導く、大きな一歩になるはずです。

もしAIについて興味が出てきたなら、次のステップです。AIはどんなことができるのか?ぜひご覧ください。

「AIって、結局なにができるの?」そのモヤモヤ、この記事で晴らします

【商品紹介】

ここでおすすめ商品の紹介です!

会議やインタビューを効率化したいなら、AIボイスレコーダー≪ PLAUD NOTE ≫がおすすめ!

録音から文字起こし、要約まで自動化してくれる最新AI搭載ツールです!

効率の良い会議をサポートしてくれるアイテムですので、ぜひご検討ください!

![]()

公式サイトで詳細確認・購入はコチラ▶▶ ≪ PLAUD NOTE ≫

![]()

コメント