「良い人がなかなか採用できない…」

「せっかく入社してくれたのに、すぐに辞めてしまう…」

「社員たちが、本当は何を考えているのか分からない…」

事業の悩みは結局、すべて「人」の悩みに繋がっていく。

そう感じたことはありませんか?

大切な会社の未来を考えるべきあなたが、普段の仕事のかたわらで、採用や評価にまで頭を悩ませる。

その孤独な戦いは、本当に大変ですよね。

もし、その尽きることのない「人」に関する悩みを、最高の相談相手として手伝ってくれる存在がいたら、どうでしょうか。

この記事では、今話題のAIを、難しい専門ツールとしてではなく、あなたの会社をもっと良くするための「温かいお鍋」に例えて、明日から使える具体的な人事での活用法を、世界一やさしく解説していきます。

なぜ今、あなたの会社に「AI」が必要なのか?

「人の心に関わることに、AIなんて使うのはちょっと…」

そう感じるお気持ち、とてもよく分かります。

ですが、今、日本中の会社が「人」に関する大きな課題に直面しているのも、また事実なんです。

もはや「気合」や「根性」だけでは乗り切れない時代の到来

少しだけ、今の日本の会社がおかれている状況を見てみてください。

東京商工会議所の調査によると、中小企業の10社のうち6〜7社が「人が足りない!」と悲鳴をあげています。

人手不足が原因で、会社が倒産してしまうケースも過去最多を記録しているんです。

さらに深刻なのは、働く人たちの気持ちの問題です。

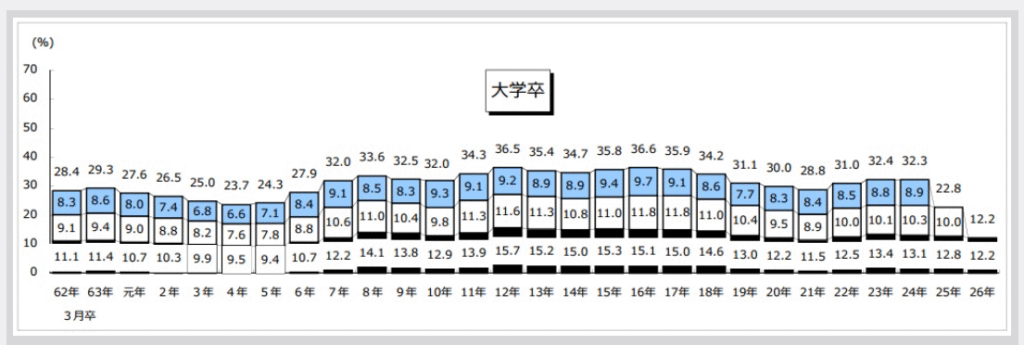

せっかく採用した新入社員が、3年で3人に1人も辞めてしまう…。

出典:厚生労働省「学歴別卒業後3年以内離職率の推移」

新卒の離職率「3年以内に3人中1人は辞める」実態と対策

なぜなら、多くの人が「自分の頑張りが正しく評価されていない」「この会社で成長できる気がしない」といった不満を感じているからだ、という調査結果もあります。

これまでの「社長の経験と勘」に頼ったやり方だけでは、もはやこの大きな波を乗り越えるのは難しいのかもしれません。

AIは「評価マシン」ではない

ここで誤解してほしくないのは、AIは社員を冷たく評価したり、管理したりするための機械ではない、ということです。

AIは、採用や育成を手伝ってくれる、あなたの会社の新しい「鍋奉行」のような存在です。

美味しいお鍋を作るには、良い具材(人材)を集め、最高のダシ(企業文化)を準備し、丁寧にアクを取り(課題を改善し)ますよね。

AIは、そのすべてのプロセスを手伝ってくれる、賢くて頼りになるサポーターなんです。

【実践編】AIと始める「最高のチーム」3ステップ

お待たせしました。

ここからは、具体的にAIをどうやって人事の仕事に活かすのか、3つのステップでご紹介します。

「うちには人事のプロがいない」という会社こそ、試す価値がありますよ。

下の「命令文」をコピーして、AIチャットの画面に貼り付けてみてください。

ステップ①【採用】:最高の「人材」を集める求人票作成術

良いチームの第一歩は、人材集めから。

つまり「採用」です。

「自社の魅力が伝わる文章が書けない…」そんな時は、AIに相談してみましょう。

【コピペ用・命令文】

あなたはプロの採用担当者です。以下の情報を元に、求職者の心に響く、魅力的な求人票の「仕事内容」の文章を作成してください。

・会社名:〇〇工業

・事業内容:BtoBの機械部品の製造

・募集職種:製造スタッフ

・アピールしたい点:未経験でも安心の研修制度、チームワークの良さ

ステップ②【育成】:具材の味を最大限に引き出す「教育」の作り方

良い人材が手に入ったら、次は味の決め手となる企業風土作り。

つまり「人材育成」です。

新入社員が安心して成長できるような、丁寧な研修計画をAIと一緒に考えてみましょう。

【コピペ用・命令文】

あなたは人事育成の専門家です。製造業の未経験の新人向けに、最初の1ヶ月間で行う研修プログラムのスケジュール案を、1週目から4週目まで具体的に作成してください。

ステップ③【定着】:美味しい状態を保つ「課題発見」術

課題を丁寧に取り除かないと、せっかくの企業風土が濁ってしまいます。

会社で言えば、社員が感じている不満や課題を早期発見する「定着」の仕組みです。

【コピペ用・命令文】

あなたは組織開発の専門家です。社員の満足度やエンゲージメントを測るための、匿名のWebアンケートの質問項目を10個、作成してください。特に「人間関係」「評価制度」「キャリアパス」についての質問を含めてください。

「人間味あふれるチーム」を作るための、AI活用3つの心得

「AIを人事に使うと、会社がギスギスしない?」

その心配こそ、社長が持つべき優しさだと思います。

だからこそ、この3つの心得を、ぜひ覚えておいてください。

- 心得①:AIは「材料集め」、味付けは「あなた」がする

AIは、求人票の文章案や、研修計画のたたき台を作るのは得意です。でも、そこに「魂」を吹き込み、社員への想いを込めて「味付け」をするのは、社長であるあなたや、現場の管理職の仕事です。最終的な判断は、必ず人間が行いましょう。 - 心得②:「人にしかできないこと」に時間を使うために、AIを使う

AIを導入する最大の目的は、実は「効率化」ではありません。書類作成や日程調整といった作業をAIに任せ、そこで生まれた時間を使って、社員と一対一で面談をしたり、職場の様子を見て回ったりすること。AIは、人間関係を希薄にするのではなく、むしろ人間らしいコミュニケーションの時間を増やすための道具なんです。 - 心得③:個人情報の取り扱いルールだけは、最初に決めておく

人事の仕事は、とても大切な個人情報を扱います。「この情報はAIに入力してOK」「この情報は絶対ダメ」という簡単なルールを、社内で決めておくだけで、安心してAIを使うことができます。難しいことではなく、「社員の名簿を、許可なくAIに入れない」といった基本的なことからで大丈夫です。

強い組織は、売上も伸ばす。人事から始める全社AI改革

さて、ここまで「人」という会社の守りを固める話をしてきました。

ですが、実は、強い組織を作ることは、最大の「攻め」にも繋がります。

「働きがい」が、会社の新しい武器になる

「この会社で働けてよかった」と感じる社員が増えれば、自然とサービスの質は上がり、良い製品が生まれます。

そして、それは必ず、顧客満足度や会社の売上となって返ってきます。

働きがいのあるチーム鍋を作ることこそが、これからの時代、会社の最も強力な武器になるんです。

会社の「全部署」で、AIは活躍する

人事の仕事がAIで楽になったら、次は営業や事務の仕事もAIで効率化できるかもしれません。

会社の様々な場所でAIという「便利な道具」を使いこなせば、会社全体の力が底上げされます。

例えば、営業活動でのAIの使い方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

【営業職必見!】AI活用術|競合がためらう今、一歩先を行く実践ガイド

まとめ:さあ、AIと一緒に「自慢のチーム鍋」をコトコト煮込もう

ここまで、本当にお疲れ様でした。

AIは、人の仕事を奪う冷たい機械ではありません。

むしろ、人がもっと人間らしく、創造的に働くのを手伝ってくれる、温かい「お鍋」のような存在です。

そして、ほとんどの会社は、まだ最高の「ダシ」や「具材」の組み合わせを知りません。

あなたが今日、この記事を読んだことが、大きな一歩です。

未来の働き方は、遠い未来にあるのではなく、「今、この瞬間」の小さな行動から始まります。

さあ、まずは一番簡単そうな「求人票のアイデア出し」から、AIに話しかけてみませんか?

AIとの小さな会話が、あなたの会社を最高のチームに変える、最初のひとさじになるかもしれません。

コメント