「決められない…」その一瞬が、未来を左右する。

「A案とB案、どちらも一長一短で選べない…」

「もし、この決断が致命的な失敗になったらどうしよう…」

経営という航海の途中、そんな風に感じて、動けなくなってしまった経験はありませんか。

あなたのその決断一つが、会社の未来、そして従業員一人ひとりの生活を左右する。

その重圧は、経験した者でなければわからない、本当に厳しいものですよね。

だからこそ、私たちは慎重になり、時に決断を恐れてしまう。

その気持ち、痛いほどわかります。

この記事では、AIという客観的な視点から「成功する人の決断力」の正体を解き明かします。

読み終える頃には、あなたの迷いは確信に変わり、「よし、この道でいこう!」と力強く未来への舵を切れるようになっているはずです。

あなたは一人じゃない。AIは嵐の海を照らす『未来の航海図』だ

決断の瞬間の経営者は、よく「嵐の海を進む船長」に例えられます。

その本質は、圧倒的な孤独です。

最終的に決めるのは、自分一人。

そのプレッシャーと孤独は、本当に辛いものですよね。

ですが、もし、あなたの手元に「未来が読める航海図」があったとしたら、どうでしょうか?

AIがサポートする決断とは、まさにそのようなものです。

AIという「未来の航海図」は、全世界の膨大なデータ(市場のトレンド、競合の動き、過去の成功・失敗事例)を瞬時に分析し、

「船長、今すぐ舵を右に。そうすれば、この嵐を最短で抜け、穏やかな海域に到達できます」

と、具体的な進路を示してくれます。

闇雲な勘や度胸に頼る、危険な賭けではありません。

データという光に導かれて下す決断です。

そして、その「光」がもたらす効果は、すでに多くの企業で実証されています。

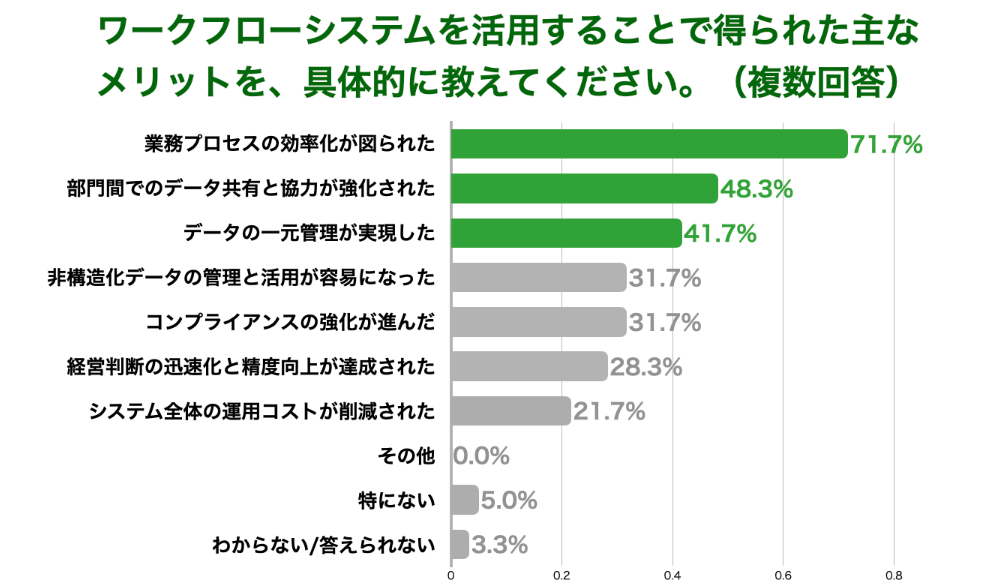

例えば、株式会社エイトレッドが運営するワークフロー総研の調査によれば、データに基づいた経営(データドリブン経営)を実践する大企業の71.7%が「業務プロセスの効率化」を、そして28.3%が「経営判断の迅速化と精度向上」を実感していると回答しています。

外部リンク:データドリブン経営を行う大企業の9割以上が、「ワークフローシステム」の活用が、効率的・効果的なデータ活用において「重要」と回答 | 株式会社エイトレッド

あなたの決断を支えるデータは、単なる気休めではなく、具体的な業務効率化や、より早く、より正確な経営判断に直結する、極めて強力な武器なのです。

【AIの回答】成功者がやっている、決断の3大原則

さて、お待たせしました。

その未来の航海図でもあるAIが、数多の成功者のデータから導き出した「決断の原則」をご紹介します。

驚くことに、それは私たちが思い込んでいる「決断力」のイメージとは、少し違うものでした。

原則①:『正しい決断』を目指さない。決断を『正解にする』と考える

私たちはつい、「100%正しい、完璧な決断」を探してしまいます。

しかし、成功者はそう考えません。

彼らは、60~70%の確信が持てた段階で「まず、決めて」しまいます。

そして、その決断が「正解だった」と言えるように、決めた後に全力を尽くすのです。

決断に時間を使いすぎるのではなく、決断したことを正解に導くための「行動」に時間を使う。

この逆転の発想が、成功へのスピードを加速させます。

原則②:選択肢は『増やす』のではなく、あえて『捨てる』

良い決断をするために、選択肢は多ければ多いほど良いと思っていませんか?

実は、それは逆効果になることがよくあります。

選択肢が多すぎると、私たちの脳は処理しきれなくなり、かえって決められなくなるのです。

これを「決定麻痺」と呼びます。

これは単なる感覚的な話ではありません。

世界的なコンサルティングファームであるアクセンチュアの最新調査では、情報が多すぎることを理由に、消費者の実に74%が購入を途中でやめてしまっているという衝撃的なデータが報告されています。

外部リンク:商品購入時の情報過多で「買うのをやめた」が74%、意思決定が …

学術的にもこの現象は「情報過負荷」として研究されており、選択肢や情報が一定の量を超えると、逆に意思決定の正確性が低下し、決断そのものを先延ばしにしてしまうことが早稲田大学の研究でも指摘されているのです。

消費者ですらそうなのですから、より複雑な状況で判断を下す経営者が、この「決定麻痺」の罠に陥りやすいのは当然と言えるでしょう。

原則③:『感情』と『事実』を切り分ける魔法の質問

「この事業は、成功してほしい(希望)」

「失敗したら、どうしよう(不安)」

こうした「感情」は、私たちの決断を大きく鈍らせます。

成功者は、決断の際に「感情」と「事実」を意識的に切り分けています。

そのための魔法の質問が、「もしこれが、他人の会社の相談だったら、自分は何とアドバイスするか?」です。

この質問を自分に投げかけると、不思議と当事者意識(感情)が薄れ、客観的な事実(データ)だけで物事を冷静に判断できるようになります。

AIはあなたの『最高の参謀』。具体的な決断サポート術

では、AIという参謀に、具体的にどうやって手伝ってもらえばいいのでしょうか。

明日からすぐに使える、2つの方法をご紹介します。

サポート術①:AIに『悪魔の代弁者』を演じさせる

自分の考えが固まってきた時ほど、その計画の穴やリスクは見えにくくなるものです。

そんな時は、AIに「悪魔の代弁者」になってもらいましょう。

- 「今考えている〇〇という計画について、考えられる最大のリスクを5つ挙げてください」

- 「この計画に、あえて反対の立場から意見を述べてください」

このようにAIに依頼すると、自分では思いつかなかった視点や弱点を、客観的に指摘してくれます。

これにより、決断の精度は劇的に向上します。

サポート術②:AIを『クラリティ・エンジン』として使う

頭の中がごちゃごちゃで、何から考えればいいか分からない。

それは、情報が多すぎる「情報過負荷」が原因です。

そんな時、AIは膨大なノイズの中から意味のある情報を抽出する「クラリティ・エンジン(Clarity Engine)」として機能します。

悩んでいることをAIに書き出す「思考の壁打ち」は、まさにこのエンジンを動かすスイッチです。

AIからの質問に答えているうちに、思考は驚くほど整理され、進むべき道がクリアに見えてきます。

決断の次は「行動」だ。成功への航海を続けよう

さて、AIという最高の参謀を手に入れ、力強い決断が下せるようになったあなたへ。

一つ、忘れてはならないことがあります。

どんなに素晴らしい決断も、「行動」が伴わなければ、一枚の地図に描かれた宝の絵にすぎません。

決断とは、航海で「進むべき方角を決める」こと。

そして、行動とは、実際に「船の帆を張り、オールを漕ぐ」ことです。

最高の決断を下したあなたが、次にその決断を本物の成功に導くための「力強い一歩」を踏み出す方法について、こちらの記事で詳しく解説しています。

決断と行動は、セットでこそ最強の武器になるのです。

まとめ:AIという羅針盤を手に、迷いの海へ漕ぎ出そう

ここまで見てきたように、成功者の決断力とは、特別な才能や強靭な精神力だけを指すのではありません。

誰でも学び、実践できる「原則」に基づいています。

そしてAIは、その原則の実践を助け、あなたの決断を支える、最高の「参謀」であり「未来の航海図」です。

その本質は、分析作業の重労働を肩代わりすることで、リーダーを最終的な「判断」と「実行」という最も価値の高い仕事に集中させる「戦略的アクセラレーター」なのです。

「決められない…」と、たった一人で嵐に耐えていた、この記事を読む前の自分を思い出してみてください。

もう、あなたは一人で悩む必要はありません。

大事なのは、この記事を閉じた後、何か一つでも「決めてみる」ことです。

それは、明日のランチのメニューを決めるような、本当に小さな決断で構いません。

その小さな成功体験が、あなたの未来を大きく変える、輝かしい航海の第一歩となるのです。

コメント