「AIの機械学習って、最近よく聞くけど正直よくわからない…」

「うちのような会社に、本当に関係がある話なんだろうか?」

もし、あなたがこんな風に感じているなら、それは至って自然なことです。

何を隠そう、以前は私もそうでした。

専門用語の洪水に溺れかけ、「AI」という言葉の大きさに、ただ圧倒されるばかりだったんです。

でも、ある一つの「考え方」を知ったことで、目の前の霧が晴れるように視界が開けました。

それが、今回お話しする「機械学習」を、ある身近なものに例える思考法です。

この考え方を知るだけで、AIツールを選ぶときの“判断基準”があなたの中に生まれ、導入で失敗するリスクをぐっと減らすことができます。

なぜ今、この判断基準がそれほど重要なのでしょうか。

それは、AIがもはや遠い未来の話ではなく、すぐそこにある巨大な経済圏を形作っているからです。

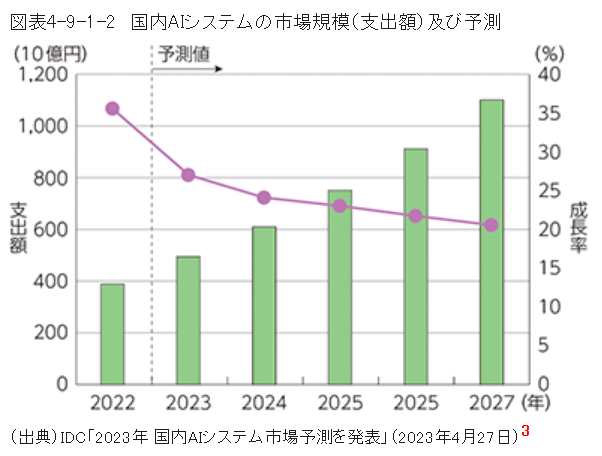

総務省の調査によれば、日本のAI市場は2027年には1兆1,034億円規模に達すると予測されています。

しかし、同省の別の調査では、企業のAI活用方針の策定率は海外主要国の90%超に対し、日本は半分以下の42.7%に留まっているのが実情です。

この“巨大な機会”と“深刻な現実”のギャップこそ、経営者であるあなたが今、AIの選び方を学ぶべき最大の理由なのです。

この記事では、難しい専門用語を一切使わず、「AIの選び方」という経営判断の視点から、機械学習の基本を世界一わかりやすく解説します。

読み終える頃には、「なるほど、そういうことか!」と、腹の底から納得しているはずです。

※そもそも「AI」そのものがフワッと…という方は、まずこちらの記事で全体像を掴むのがおすすめです。

そもそも「AIの機械学習」とは?“勉強方法”に例えると一瞬でわかります

では、核心に入りましょう。

いろいろな難しい説明は一旦わきに置いて、こう考えてみてください。

「AI=生徒」「機械学習=勉強のやり方」と考えてみよう

もし、あなたの会社にやってくる「AI」が、一人の『生徒』だとしたら。

そして、「機械学習」とは、その生徒に仕事を覚えさせるための『勉強のやり方』そのものなんです。

よくある誤解が、「AIは機械が勝手に賢くなるもの」というイメージですが、現実は少し違います。

賢い生徒でも、効果的な勉強のやり方を教えなければ、なかなか成績は伸びませんよね。

AIも同じで、人間が「こういう風に勉強してね」と、その目的に合った“勉強のやり方(=機械学習)”を教えてあげることで、初めてその能力を発揮できるんです。

なぜ「勉強のやり方」を知るのが重要なのか?

答えはシンプルです。

あなたが生徒(AI)に何をさせたいか(目的)によって、最適な勉強法(機械学習の種類)は全く違うからです。

漢字の書き取りドリルをひたすらやらせるのが得意な子もいれば、応用問題を解かせた方が才能を発揮する子もいます。

AIにも、それぞれ得意な「勉強方法」がある。

経営者であるあなたが、この「勉強方法」の種類をざっくり知っておくだけで、「うちの会社には、どんな生徒(AI)に来てほしいか」が明確になり、AI選びの精度が劇的に上がるのです。

経営者が知るべき3つの「勉強方法(機械学習の種類)」

「専門家じゃないから、詳しいことまでは…」

もちろんです。

あなたが専門家になる必要は全くありません。

ただ、社長として「世の中には、大きく分けてこういう勉強法があるんだな」と3つだけ知っておくと、AIツールの提供会社との会話もスムーズになり、自信を持っててき確な判断が下せるようになります。

1. お手本を見せて覚えさせる「教師あり学習」

これは、最もイメージしやすい王道の勉強法です。

例え話:

「これはネコの写真だよ」「こっちはイヌの写真だよ」と、正解のラベルが付いたお手本(データ)を大量に見せて、「パターン」を覚え込ませるやり方です。

まるで、単語カードで英単語を暗記させるようなものですね。

ビジネスでの使い道:

過去のデータという「お手本」が大量にある場合に、絶大な効果を発揮します。

- 工場の製品写真から「不良品」を見つけ出す(ある部品メーカーでは検査時間を約40%削減した事例も報告されています)。

- 過去の顧客データから「近いうちに契約してくれそうな顧客」のリストを作る。

- 受信メールを「重要」「迷惑メール」「その他」に自動で振り分ける。

2. 仲間外れを見つけさせる「教師なし学習」

これは、先生が答えを教えない、少し変わった勉強法です。

例え話:

たくさんの種類の文房具を生徒の前に広げ、「先生から正解は教えないから、君なりに仲間分けしてみて」と、データの中からAI自身に共通点や法則を見つけさせるやり方です。

ビジネスでの使い道:

正解データがない、あるいは人間も気づいていない「何か」を発見したい場合に役立ちます。

- ECサイトの顧客の購買傾向を自動でグループ分けし、それぞれに合ったキャンペーンを打つ(大手スーパーのライフコーポレーションでは、同様の需要予測により発注作業の5割削減を目指しています)。

- サーバーの通信記録から「いつもと違う、怪しい動き」を検知して、サイバー攻撃の兆候を見つける。

3. アメとムチで覚えさせる「強化学習」

これは、トライ&エラーで最高の答えを探させる、スパルタな勉強法です。

例え話:

自転車の乗り方をゼロから教えるのに似ています。

うまくペダルを漕げたら「その調子!」と褒めて(報酬)、転んだら「次はこうしてみよう」とペナルティを与え、試行錯誤の中から、最も点数が高くなる動き方をAI自身に学ばせるやり方です。

ビジネスでの使い道:

決まった正解がなく、状況に応じて最善の一手が変わるような、少し高度な場面で使われます。

- ロボットアームに、最も効率的なモノの掴み方を学習させる(国内では横河電機が、AIを用いて化学プラントを35日間自律制御することに成功しました)。

- ネット広告の予算を、最も効果が高くなるように自動で分配させる。

- 渋滞を避けるための、最適なカーナビのルート探索。

【実践】この知識が「AI選び」にこう活きる!

さて、ここからが本番です。

この3つの「勉強方法」の知識が、どうあなたの経営判断に活きてくるのかを見ていきましょう。

「何をさせたいか」で「どの勉強法が得意なAIか」が決まる

もうお分かりですよね。

社長であるあなたがやるべきことは、たった一つ。

「AIに、うちの会社の何を解決してほしいか?」をとことん具体的にすることだけなんです。

例えば、

「長年の勘と経験に頼ってきた、熟練の職人さんの不良品検品作業。

これを自動化したい…」

と考えたとします。

この場合、必要なのはどんな生徒(AI)でしょうか?

そうです。

過去の「正常品」と「不良品」の写真を大量にお手本として見せることで、その違いを正確に覚えてくれるAIですよね。

つまり、「教師あり学習」が得意なAIサービスを探そう、という明確な方針が立つわけです。

この思考プロセスさえあれば、AIという漠然とした存在が、あなたの会社の課題を解決するための、具体的な「ツール」に見えてきませんか?

「AIツール導入で失敗…」を防ぐためのチェックポイント

この知識は、AIツール提供会社と話すときにも、あなたを対等な立場にしてくれます。

これは精神論ではありません。

実際に、多くの企業がAI導入でつまずく最大のポイントは、技術そのものよりも「目的との不一致」や「人材・ノウハウ不足」にあります。

例えば、MM総研の調査では、実に97%が何らかの課題を感じており、その筆頭は「高度な知識を持つ人材の不足」(31%)でした。

また、電通の調査でも、導入後の課題として「運用・導入コストの高さ」に次いで「社員教育」や「専門スタッフの必要性」が挙げられています。

つまり、これからお伝えするチェックポイントは、こうした多くの企業が直面する“失敗のワナ”を回避するための、極めて実践的な羅針盤なのです。

業者さんと話す機会があれば、ぜひこんな風に質問してみてください。

【コピペで使える質問テンプレート】

- 「私たちが解決したい課題は『〇〇(例:不良品の検品)』です。この場合、御社のAIは主にどの『勉強方法(学習方法)』を使っていますか?」

- 「その学習方法の場合、お手本となるデータ(例:製品の写真)は、どれくらいの量と質が必要になりますか?」

- 「導入後、新しいパターンの不良品が出た場合、追加で勉強させる(再学習させる)ことは可能ですか?その際の運用は、専門知識がなくてもできますか?」

どうでしょうか。

ただ「AIでできますよ」という言葉を鵜呑みにするのではなく、自社の目的と照らし合わせて、具体的に話を進められる気がしませんか?

まとめ:AIの機械学習は、社長が持つべき「AIの性能を見抜く判断基準」です

今回は、「AIの機械学習」という少し難しいテーマを、「勉強方法」という視点から解説してきました。

今日の話をまとめると、以下のようになります。

- AIは「生徒」、機械学習は「勉強のやり方」である。

- 勉強方法には、お手本で覚える「教師あり学習」、自分で法則を見つける「教師なし学習」、トライ&エラーで学ぶ「強化学習」の主に3つがある。

- この「勉強方法」の違いを知ることが、自社に最適なAIを選ぶための強力な「判断基準」になる。

専門家になる必要は、まったくありません。

しかし、経営者としてこの「判断基準」を持つことで、AIという巨大な波を、ただ恐れるのではなく、自社の成長のために乗りこなすための一歩を踏み出せます。

まずは、あなたの会社の「あの面倒な作業」や「ずっと解決したかった課題」をいくつか書き出して、「この課題なら、どの勉強方法が得意なAIが助けてくれるかな?」と、遊び感覚で考えてみるのはいかがでしょうか。

その小さな思考のトレーニングが、未来の大きな一手を打つための、確かな土台になるはずです。

の顔にヒビが入り、内側から不穏な青い光が漏れているよう_青系の暗いグラデーション-974155-300x233.jpg)

コメント