「AIって色々ありすぎて、結局どれがいいのか分からない…」。

そんなお悩み、ありませんか?

まるで、いきなりプロ用の厨房に立たされたような感覚になりますよね。

実は、そのお悩みはあなただけのものではありません。

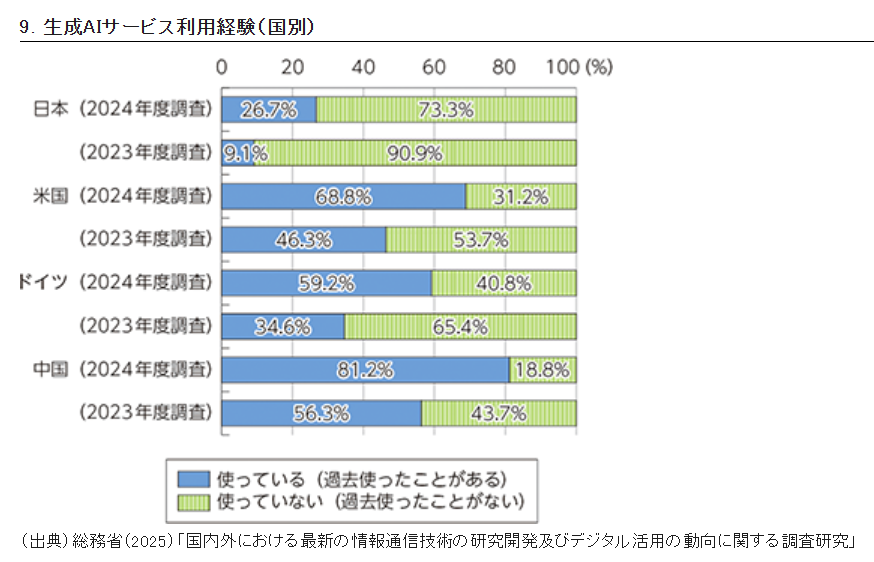

総務省が2025年に公表した「情報通信白書」によると、日本の生成AIサービス利用経験率は26.7%と、諸外国に比べて低い水準にあるそうです。

利用しない理由として最も多いのが「生活や業務に必要がないから」、次いで「使い方がわからないから」というものでした。

(出典:総務省「令和7年版情報通信白書」)

この記事では、まさにその「なぜ必要なのか」「どう使えばいいのか」という疑問に、料理の例えを使ってどこよりも分かりやすくお答えします。

読み終えるころには、たくさんのAIの中から「これだ!」と思える、あなたにピッタリのAIを見つける方法がわかりますよ。

その前に…そもそも「AI」って何だっけ?

「AI」は、あなたの指示で動いてくれる超優秀なアシスタント

AIを選ぶ前に、AIそのものを少しだけおさらいしましょう。

難しく考える必要はまったくありません。

AIは「あなたの指示を理解して、仕事を手伝ってくれる超優秀なアシスタント」だと思ってください。

面倒な作業をお願いしたり、アイデア出しを手伝ってもらったりできる、頼もしい相棒なんです。

基本のキを知りたい方は、まずはこちらの記事からどうぞ

もし、「AIについて、もう少しだけ基本を知っておきたいな」と感じたら、まずはこちらの記事を読んでみてください。

AIの「そもそも」が分かると、この後の「選び方」がもっとスッと頭に入ってきますよ。

AIはたったの3種類!役割でわかるAIの選び方

AIを「料理人」に例えてみよう

さて、ここからが本題です。

世の中にはたくさんのAIがありますが、実は、できることで分けると、ざっくり3種類しかありません。

AIを、それぞれ得意な専門分野を持つ「3人の料理人」に例えてみましょう。

これさえ分かれば、もうAI選びで混乱することはありません。

①文章はおまかせ!「書く」のが得意なAI(文章生成AI)

一人目は、言葉のレシピを無限に知っている「ライター」のようなAIです。

メールの文章、ブログ記事、企画書のたたき台など、「書く」ことなら何でもおまかせ。

「こんな感じの文章をお願い」と頼むだけで、あっという間に質の高い文章を作ってくれます。

ChatGPTやGeminiなどが、このタイプの代表的な料理人です。

②デザインはおまかせ!「描く」のが得意なAI(画像生成AI)

二人目は、どんな指示(食材)でも美しい一皿に仕上げる「アーティスト」のようなAIです。

プレゼン資料に添えるイラスト、SNSに投稿する画像、商品のデザイン案など、「描く」ことが得意分野。

「こんな雰囲気の絵を描いて」と伝えるだけで、プロが描いたような画像をすぐに用意してくれます。

Midjourney(ミッドジャーニー)などが、このタイプの有名な料理人ですね。

③作業はおまかせ!「こなす」のが得意なAI(業務自動化AI)

三人目は、面倒な下ごしらえや単純作業を、文句ひとつ言わずに完璧にこなす「職人」のようなAIです。

会議の議事録を自動で文字起こししたり、大量のデータを入力したり、決まったパターンの顧客対応を自動化したり。

人間がやると時間のかかる地味な作業を、一手に引き受けてくれます。

これによって、あなたはもっと大事な仕事に集中できるんです。

あなたに合うAIはどれ?目的別「AI選び」診断

まずは「何を作りたい(目的)」を決めよう

3人の料理人の違い、なんとなくイメージできましたか?

AIを選ぶときに一番大切なのは、いきなり料理人(AIツール)を探すことではありません。

まずは「今夜、何を食べたいか(あなたの目的)」を決めることです。

目的さえ決まれば、どの料理人にお願いすればいいかは、おのずと見えてきます。

【売上アップを目指すなら】文章生成AIや画像生成AIがおすすめ

もしあなたの目的が「売上を上げたい」なら、お客さんの心を動かす料理が必要です。

例えば、商品の魅力を伝えるキャッチコピーを「文章生成AI」に考えてもらう。

広告に使うインパクトのある画像を「画像生成AI」に作ってもらう。

この2人の料理人が、強力な助っ人になります。

【コスト削減・効率化なら】業務自動化AIがおすすめ

もし目的が「ムダをなくして、もっと効率よく働きたい」なら、厨房作業そのものを見直しましょう。

日報の作成や経費のデータ入力といった単純作業を「業務自動化AI」に任せる。

毎日1時間かかっていた作業が10分で終われば、その分、新しい企画を考える時間が生まれますよね。

まさに「縁の下の力持ち」として、会社を支えてくれます。

失敗しないAIの見つけ方!具体的な3ステップ

STEP1:まずは「無料」で味見してみよう!

お願いしたい料理人が決まったら、いよいよ具体的なお店(ツール)探しです。

でも、いきなり高級レストラン(有料プラン)を予約する必要はありません。

まずは「試食」や「味見」から始めましょう。

多くのAIツールには無料プランがあります。

例えば、文章生成AIの代表である「ChatGPT」は、無料で始めることができます。

まずは気軽に触ってみて、「ああ、こんな感じなんだ」と体験することが何より大切です。

STEP2:「得意料理(専門分野)」で検索してみる

味見してAIの便利さが分かったら、次はもっと自分の目的に合ったお店を探します。

このとき、「AI 選び方」のような広い言葉で探すのは非効率です。

「AI + やってほしいこと」で検索するのがコツ。

「AI メール作成 無料」や「AI 議事録 自動化」、「AI ブログ記事 リライト」のように、より具体的なキーワードで探しましょう。

そうすれば、あなたの目的を叶えるのにピッタリなAIツールが見つかりやすくなります。

STEP3:みんなの「口コミ(レビュー)」を参考にする

良さそうなお店を見つけたら、最後は「口コミ」をチェックしましょう。

実際にそのAIツールを使った人が、X(旧Twitter)やYouTubeで「こんなところが良かった」「ここはイマイチだった」と本音でレビューしています。

「(ツール名) 使い方」や「(ツール名) 評判」などで検索すると、リアルな情報がたくさん見つかります。

カタログスペックだけでは分からない、生の声が一番の判断材料になりますよ。

まとめ:AI選びは「何を作りたいか」から始めよう!

今回は、AIの選び方を「料理」に例えて解説しました。

- AIは大きく分けて「書く」「描く」「こなす」の3種類

- まずは「売上アップ」「業務効率化」など、自分の目的を決める

- 「無料」で味見し、「具体的な目的」で検索し、「口コミ」を参考にする

AI選びで大切なのは、難しく考えすぎないことです。

まずは「自分はどんな課題を解決したいのか?」というレシピを明確にすること。

そして、この記事で紹介した3ステップで、気軽に「味見」から始めてみてください。

きっと、あなたの仕事を助けてくれる、最高の相棒が見つかるはずです。

の顔にヒビが入り、内側から不穏な青い光が漏れているよう_青系の暗いグラデーション-974155-300x233.jpg)

コメント