「毎日SNSを投稿するなんて、絶対に無理…」

「下手に投稿して、炎上でもしたらどうしよう…」

SNSの重要性は分かっていても、その一歩が踏み出せない。

そんな風に感じていませんか?

今や、お客様はSNSで情報を探し、企業の「人柄」を見ています。

ただ存在するだけのアカウントではなく、温かみのある発信を続けることが、お客様との信頼を築く上で欠かせない時代になりました。

大丈夫です。

もしあなたがSNS初心者で、日々の運用に不安を感じていても、AIを「頼れる秘書」にすれば、リスクを抑えながら、効果的なSNSマーケティングを始めることができます。

- SNSの必要性は感じるが、何から手をつければいいか分からない経営者の方

- 「SNS疲れ」「投稿ネタ切れ」に悩んでいる担当者の方

- 炎上リスクを恐れず、安全にSNSを活用したい方

- AIを使ってマーケティングを効率化したいと考えている方

結論から言うと、AIを活用したSNSマーケティングとは「AIを24時間働く『広報・秘書』として、SNS運用の最も大変な『ネタ探し→投稿作成→リスク管理』のサイクルを自動で回し、人間は『最終確認とファンとの交流』に集中すること」です。

超基本|SNSマーケティングとブログの違いって何?

ブログは「図書館」、SNSは「お祭り広場」

SNSマーケティングを理解するコツは、以前解説したコンテンツマーケティングとの違いを知ることから始まります。

(今さら聞けない「コンテンツマーケティング」とは?AIと始める超入門)

じっくり読んでもらう知識の蓄積場所がブログ(図書館)だとすれば、SNSはリアルタイムの賑わいや、気軽な会話を楽しむ場所(お祭り広場)です。

目的も、発信する情報のトーンも全く違う、と覚えておきましょう。

どのSNSから始めるべき?X, Instagram, Facebookの簡単な使い分け

SNSと一言で言っても、それぞれに特徴があります。

- X(旧Twitter):

リアルタイム性が命。業界の最新ニュースや、ちょっとした豆知識の発信に向いています。

- Instagram:

写真や動画が主役。製品の魅力的な写真や、職人のこだわりなど「世界観」を伝えるのに最適です。

- Facebook:

信頼性が重要。少し固めの会社からのお知らせや、地域社会・既存顧客との深い関係作りに向いています。

まずは自社の製品やお客様の層に合った、どれか一つのプラットフォームから試してみるのがおすすめです。

(参考:総務省「主なソーシャルメディア系サービス/アプリ等の利用率」)

AIが可能にする「無理しない」SNS運用の3つの魔法

魔法①:「毎日、何を発信しよう?」の悩みから解放

SNS運用の一番の壁は「ネタ切れ」ですよね。

そんな時は、AIに「うちの製造業の日常で、お客様がクスッと笑ってくれるようなInstagramの投稿ネタを5つ、ハッシュタグ付きで考えて」と頼んでみましょう。

自分では思いつかないような、人間味あふれる投稿のアイデアを無限に生み出してくれます。

魔法②:「炎上」や「失言」を防ぐ安全装置

「この表現、誰かを傷つけないかな?」そんな不安もAIが解決してくれます。

作成した投稿文をAIに見せれば、不適切、または誤解を招く可能性のある表現がないかをチェックする「校閲機能」が働きます。

人間が見落としがちなリスクを、AIが冷静かつ客観的に指摘してくれる、最高の安全装置になるのです。

魔法③:お客様の声に気づき、応える体制づくり

SNS上に溢れる、自社に関するお客様の声を拾い上げるのも大変な作業です。

AIを使えば、そうしたコメントや評判を自動で収集・分析する「ソーシャルリスニング」も可能になります。

感謝の言葉、あるいは厳しい意見をいち早く察知し、次の一手を考えるための貴重なヒントを与えてくれます。

AI SNSマーケティングの強みと未来

強み:圧倒的な「継続性」の実現

SNS運用で最も難しく、最も重要なこと。

それは「続けること」です。

AIが、最も大変なネタ出しと下書き作成を代行してくれることで、担当者の負担は劇的に軽くなります。

担当者の疲弊を防ぎ、安定した情報発信を可能にする「継続性」の実現こそ、AIがもたらす最大の強みです。

未来:個々の顧客に合わせた「究極のパーソナライズ」へ

AIによるSNSマーケティングは、まだ進化の途上です。

将来的には、AIが顧客一人ひとりの興味や過去の「いいね」の傾向まで分析し、その人に最も響く内容とタイミングで、自動で情報を届けられるようになるでしょう。

画一的な情報発信から、究極の「おもてなし」へ。

その未来は、もうすぐそこまで来ています。

AI活用の効果と現状【最新データ】

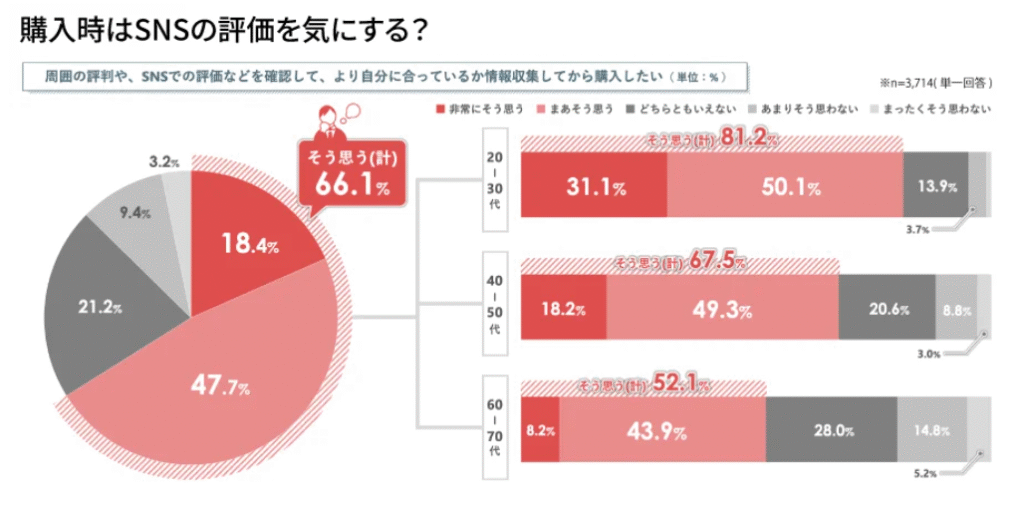

SNSは、もはや「空気」。6割以上が購入前にSNSを確認する時代

今やSNSは、単なる交流の場ではありません。

お客様が商品やサービスを選ぶ際の「意思決定」に直接的な影響を与える、極めて重要な情報インフラとなっています。

実際に、アルティウスリンク株式会社が2025年5月に発表した調査によると、全体の6割強が商品やサービスを購入する前にSNSで評価を確認しており、特に20〜30代ではその割合が8割以上に達します。

これは、どれだけ優れた製品やサービスを持っていても、SNS上での評判が顧客の最終判断を左右する時代であることを示しています。

つまり、SNS運用とは、未来のお客様との最初の接点を育むための、重要な事業活動なのです。

プロの現場では常識に。広告代理店はAIで業務工数を3分の1に削減

AIによる効率化は、単なる時間節約に留まりません。

マーケティングのプロフェッショナルである広告代理店の現場では、AIは競争力を左右する重要なツールとなっています。

例えば、マーケティング支援企業である株式会社イリアルでは、生成AIツールを導入したことで、マーケティング戦略の立案からSNS投稿文の作成といったプロモーション施策の実行までの業務工数を約3分の1に削減したと報告しています。

さらに特筆すべきは、これにより、経験の浅い新人メンバーでも、質の高い企画を短時間で実行できるようになったといいます。

これは、リソースが限られる中小企業にとって、AIが単なる作業代行者ではなく、組織全体のパフォーマンスを底上げする「教育者」や「仕組み」としても機能することを示唆する、非常に価値のある事例です。(出典:株式会社イリアル)

初心者のためのAI SNSマーケティング Q&A

Q. AIが作った投稿って、人間味がなくてバレませんか?

A. 良い質問ですね。

AIが作った文章は、あくまで「完璧な下書き」です。

そこに、あなた自身の言葉で「いつもありがとうございます!」と一言添えたり、現場で撮った何気ない写真を一枚加えたりする。

この「人間による最後のひと手間」こそが、AIの効率性と、あなたにしか出せない温かみを両立させる最高のカギなのです。

Q. どのSNSツールを使えばいいか分かりません。

A. 最初は、特別な有料ツールは一切不要です。

まずは、普段お使いのChatGPTやGeminiなどの対話型AIに、「親しみやすいSNSの投稿文を考えて」と相談するところから始めてみましょう。

運用に慣れてきて、「投稿を予約したい」「複数のSNSをまとめて管理したい」といった欲が出てきた段階で、初めて月額数千円から使える専用ツールを検討するのが、失敗しない進め方です。

なぜこの方法が最適なのか?

理由1:失敗のリスクを最小限に抑えながら、SNSを始められるから

「炎上したらどうしよう…」その不安が、あなたの一歩を止めていませんか?

AIという客観的な「安全装置」を使うことで、感情的・衝動的な投稿を防ぎ、炎上のリスクをぐっと減らすことができます。

失敗を恐れずに、安心してSNSという広場に立つことができる。

これは、経営者にとって何よりのメリットではないでしょうか。

理由2:社長が「本来やるべき仕事」に集中できるから

SNS運用のためのネタ探しや投稿作成。

こうした日々の「作業」をAIという優秀な秘書に任せることで、社長であるあなたは、もっと創造的で、あなたにしかできない仕事に時間を使えるようになります。

それは、お客様と直接対話することかもしれませんし、集まって来た声から、次の新しい製品のヒントを得ることかもしれません。

AIは、あなたの「時間」という最も貴重な資産を守ってくれるのです。

まとめ:AIは、SNSという広場に立つための「最高の相棒」

今回は、SNS運用への苦手意識を、AIと一緒に乗り越えるための具体的な方法について解説しました。

- 目的の違い:

SNSマーケティングは、お客様との会話を楽しむ「お祭り広場」。

- AIの役割:

SNS運用の最大の壁である「ネタ切れ」と「継続」を乗り越えられる。

- リスク管理:

AIは、炎上を防ぐ客観的な「安全装置」にもなってくれる。

- 人間の役割:

人間の仕事は、AIが作った完璧な下書きに、最後の「魂」を込めること。

AIは、SNSというコミュニケーションの海を渡るための、羅針盤であり、屈強なエンジンにもなってくれます。

さあ、まずはその優秀な相棒に、最初の相談をしてみませんか?

「うちの会社のSNS、最初の投稿は何がいいかな?」と。

きっと、あなたの不安を吹き飛ばすような、心強い答えが返ってくるはずです。

コメント