最近、ニュースや取引先との会話で「AI」という言葉を聞かない日はありませんよね。

周りが騒げば騒ぐほど、「ちゃんと理解できていないのは自分だけじゃないか…」と、内心ヒヤッとしていませんか?

「情報漏洩が心配だ」「何から手をつければ…」といった不安を感じるのも、もっともです。

ご安心ください。

この記事は、そんなあなたのために書きました。

この記事を読めば、AIの「仕組み」の正体が驚くほどシンプルに分かり、「なんだ、そういうことか!」とスッキリできます。

そして読み終える頃には、AIへの漠然とした恐怖が消え、「うちの会社でも、何かできるかも」という前向きな気持ちになっていることをお約束します。

なぜ今、私たちはAIの仕組みを知る必要があるの?

「そもそも、なんでそんなにAIの仕組みを知る必要があるんだ?」

そう思われるかもしれません。

答えはシンプルで、これからの時代の「会社の武器」を手に入れるためです。

けっして、流行りに乗るためではありません。

「時代遅れになるかも…」その不安、あなただけじゃありません

「時代遅れになるかも…」というその感覚、実は多くの経営者が同じように感じています。

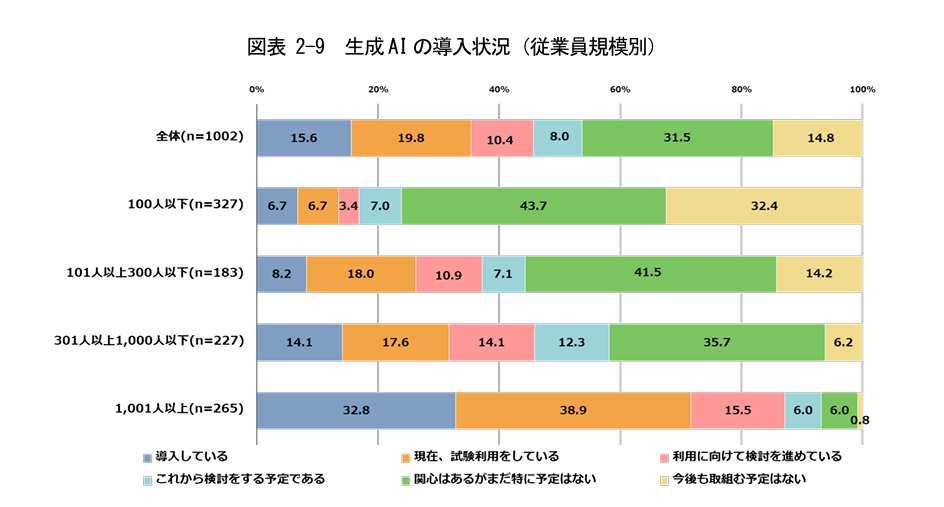

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の最新調査『DX動向2024』によると、従業員100人以下の企業で生成AIを「導入している」または「試験利用している」と回答した割合は、わずか13.4%に留まっています。

大企業(1,001人以上)の71.7%と比べると、その差は歴然です。

(出典:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX動向2024」)

このデータは、多くの中小企業があなたと同じように、AI活用の第一歩を前にためらっている現状を明確に示しています。

決して、あなただけが取り残されているわけではないのです。

仕組みが分かると「AIに仕事を奪われる」という誤解が解ける

AIと聞くと、「人間の仕事が奪われる」といった怖いイメージが先行しがちですよね。

でも、仕組みが分かれば、そのイメージが誤解だと気づきます。

AIの正体は、私たちを脅かす怪物ではありません。

むしろ、私たちが面倒だと感じる作業を文句も言わずに引き受けてくれる、「超優秀なアシスタント」のような存在なんです。

まずは「AIとは何か?」をおさらいしませんか?

「仕組みの前に、AIの基本からもっと知りたいな」という方は、こちらの記事もおすすめです。

AIってそもそも何なの?という疑問が、きっと晴れますよ。

【超入門】AIの仕組みは「新人教育」で考えるとスッキリわかる!

さて、いよいよ本題です。

難しそうなAIの仕組みですが、実は「新人教育」に例えると、驚くほどスッキリ理解できます。

難しいカタカナ語は一旦忘れて、リラックスして読んでみてください。

ステップ①:AIに仕事を覚えさせる「機械学習」という名のOJT

まず、AIの世界には「機械学習」という基本の考え方があります。

これは、会社で言うところの「新人へのOJT(実地研修)」そのものです。

例えば、新入社員に「これがリンゴで、これがミカンだよ」と、たくさんの写真を見せながら教えるのと同じです。

AIにも「これは犬の写真」「これは猫の写真」といった大量のデータ(お手本)を見せて、「こういう特徴があるのが犬だよ」と覚えさせていきます。

これが機械学習の基本的な考え方です。

大量のお手本から、AIがパターンを学ぶ。

ただそれだけなんです。

ステップ②:AIが自分で成長する「ディープラーニング」という名の独り立ち

次に、「ディープラーニング」です。

名前はいかめしいですが、これも新人教育の続きで考えられます。

OJTを終えた新人の中でも、特に優秀な人っていますよね。

教えられたことだけでなく、自分で色々な資料を見ながら「もしかして、こういう共通点があるのでは?」と、新しい法則やコツを見つけ出す人。

ディープラーニングは、まさにこの「自分で考えて成長できるエース社員」のようなものです。

人間が「ここに注目しろ」と指示しなくても、AIがデータの中から重要な特徴を自力で見つけ出し、どんどん賢くなっていきます。

つまりAIは「大量のデータから答えのパターンを見つけるのが得意」なだけ

ここまでをまとめると、AIの仕組みの正体は、意外とシンプルです。

それは、「人間には真似できないほどの大量のデータを見て、そこから答えのパターンを見つけ出すのがめちゃくちゃ得意」という、ただ一点に尽きます。

決して、魔法でもなければ、人間の感情を理解しているわけでもありません。

この正体さえ分かれば、もうAIをむやみに怖がる必要はないと思いませんか?

中小企業だからこそチャンス!AI仕組みの知識を活かす3つのアイデア

では、なぜ今、このAIの仕組みを学ぶことが中小企業にとって大きなチャンスなのでしょうか?

それは、AI市場がまさに歴史的な急成長を遂げているからです。

世界的な調査会社IDC Japanの予測では、日本のAIシステム市場は2024年の1兆3,412億円から、2029年には4兆1,873億円にまで拡大すると見込まれています。

これは、わずか5年で市場が約3.1倍に膨れ上がる計算です。

この巨大な成長市場は、新しいビジネスチャンスの宝庫。

仕組みを正しく理解し、小さな活用から始めれば、この大きな波に乗れるのです。

アイデア①:「忙しいあなたの右腕」になる営業アシスタントAI

社長自ら営業もされている、という方は多いのではないでしょうか。

AIは、そんなあなたの「右腕」になってくれます。

例えば、過去の顧客データや商談記録をAIに学習させる。

そうすると、「次にアプローチすべき、成約確率の高いお客様リスト」を自動で作ってくれたりします。

闇雲に電話をかけるのではなく、AIが絞ってくれたリストに集中する。

それだけで、営業効率は大きく変わるはずです。

アイデア②:「24時間働く番頭さん」になるECサイトAI

自社でECサイトを運営されているなら、AIは「24時間文句も言わずに働いてくれる番頭さん」になります。

お客様がサイトを訪れたとき、その人の過去の閲覧履歴などから「あなたへのおすすめ商品はこれですよ」と自動で提案してくれます。

また、「送料はいくらですか?」といった簡単な質問には、AIチャットボットが24時間365日、いつでも即座に回答。

あなたは、もっと大事なことに時間を使えるようになります。

アイデア③:「匠の技を受け継ぐ弟子」になる製造業サポートAI

製造業の現場では、AIは「ベテランの技を受け継ぐ弟子」の役割を果たします。

例えば、不良品の画像を大量に学習させることで、検品ラインでAIが瞬時に不良品を見つけ出す。

人間の目では見逃してしまうような、わずかな違いもAIは捉えることができます。

また、熟練工が判断している「音」や「温度」といったデータをAIに学ばせ、技術継承に役立てる、なんて未来もすぐそこまで来ています。

「AI、怖くないかも」と思えたあなたが、今日からできること

ここまで読んで、「AIって、意外と怖くないかも」「うちでも何かできるかも」と少しでも思っていただけたなら、とても嬉しいです。

その気持ちを大切に、今日からできる小さな一歩を踏み出してみましょう。

-

高いんじゃない?→まずは「月々数千円」から使えるAIに触れてみる

「でも、どうせ高いんでしょう?」

そんな声が聞こえてきそうです。

大丈夫です。

今の時代、AIは驚くほど身近になっています。

例えば、文章を考えるのが得意な「ChatGPT」や、デザインを助けてくれる「Canva」のAI機能など、多くは無料や月々数千円のプランから試すことができます。

まずは、遊び感覚で触れてみてください。

その性能に、きっと驚くはずです。

-

何をすれば?→社内の「この作業、正直めんどうだな…」を探してみる

AI活用の第一歩は、難しい勉強をすることではありません。

まずは、社内を見渡して「この作業、正直めんどうだな…」「もっと楽にならないかな…」と感じることを探してみてください。

もし、超優秀なアシスタントを一人雇えるとしたら、どんな作業を任せたいですか?

その「面倒な作業」こそが、AIに任せるべき仕事のヒントになります。

まとめ:AIの仕組みを知ることは、未来の会社の設計図を手に入れること

AIの仕組みを理解することは、単に新しい知識を得ることではありません。

それは、これからの会社の未来を描くための「設計図」や「羅針盤」を手に入れることに他なりません。

AIは、もう遠い未来の話ではなく、私たちのすぐ隣にいる頼れるパートナーです。

「時代遅れになるかも…」という漠然とした恐怖から解放され、AIという心強い相棒と一緒に、あなたの会社の新しいページをめくっていきましょう。

その第一歩を、この記事が後押しできたなら、これほど嬉しいことはありません。

「もう少し具体的に、自社の場合はどうすれば良いか相談したい」

「AI活用のための、最初の一歩を一緒に考えてほしい」

もしそう感じられたら、ぜひお気軽にご相談ください。

コメント