「最近、AIってよく聞くなぁ…」

そう思っている方は、きっと少なくないはずです。

テレビやネットニュースで、毎日のように特集が組まれていますよね。

そして、AIの話になると必ずと言っていいほど出てくるのが「ディープラーニング」という言葉。

なんだか難しそうで、「自分には関係ないや」と、そっと画面を閉じてしまった経験、ありませんか?

大丈夫です、安心してください。

この記事では、専門用語を一切使わずに、「ディープラーニングって結局、何なの?」という疑問をスッキリ解消していきます。

AI、機械学習、ディープラーニング…言葉の整理、できていますか?

まず、よく混同されがちなこの3つの言葉の関係を、大きな箱と小さな箱でイメージしてみましょう。

- 一番大きな箱が「AI(人工知能)」です。

- その中に、「機械学習」という少し小さな箱が入っています。

- そして、さらにその機械学習の箱の中に、「ディープラーニング」という、もっと小さな箱が入っている。

つまり、ディープラーニングはAIという大きな枠組みの中の、一つの具体的な「手法」の名前なんですね。

結論:ディープラーニングとは「AIが自分でルールを見つけ出す」賢い学習法のこと

じゃあ、その「ディープラーニング」という手法は、一体何がすごいんでしょうか。

一言でいうと、「人間が教えなくても、AIが勝手にものすごく賢くなる学習方法」のことです。

これだけだと、まだピンとこないかもしれません。

そこで、この記事では「プロ野球選手の成長」に例えて、このディープラーニングのすごさを紐解いていきます。

例えるならプロ野球選手!?ディープラーニングの驚きの仕組み

ここからが本題です。

「機械学習」と「ディープラーニング」の違いを、一人のプロ野球選手が成長していく物語として見ていきましょう。

まずは基本から。「コーチが教える選手」=機械学習

ここに、一人の新人選手がいます。

彼はまだ経験が浅いので、ベテランコーチが付きっきりで指導します。

「いいか、相手の肩がこう動いたら、次はインコースに速い球が来るぞ」

「このカウントで、ランナーが足をそわそわさせたら、盗塁を警戒しろ」

このように、コーチが長年の経験で培った「ルール」や「勝ちパターン」を一つひとつ選手に教え込む。

これが「機械学習」のイメージです。

人間が「これを覚えなさい」と、判断するための特徴やルールをAIに与えるんですね。

そして本題へ。「膨大な試合映像から自ら学ぶすごい選手」=ディープラーニング

さて、ここからが「ディープラーニング」の登場です。

先ほどの選手に、今度はコーチの指導をやめて、代わりに過去10年分の全試合の映像を、何万時間も見せ続けます。

コーチは「ああしろ、こうしろ」とは一切言いません。

すると、どうでしょう。

選手は、人間では到底気づけないような、ごくわずかなパターンの違いを、自分自身で見つけ出していくのです。

「このピッチャーは、マウンドの土を触る癖が出たあと、8割の確率で決め球にフォークを投げてくる…」

「この審判は、少し低めのコースをストライクと判定する傾向があるな…」

このように、教えられていない膨大なデータの中から、AIが勝手に「勝利の法則」を発見してしまう。

これが、ディープラーニングの本当にすごいところなんです。

私たちの身近にあるディープラーニング活用例

この「すごい選手」は、実はもう私たちのすぐそばで大活躍しています。

- スマホのカメラをかざすだけで、花の名前を教えてくれたり、外国語をリアルタイムで翻訳してくれたり。

- ECサイトで「あなたへのおすすめ」商品が、なぜか自分の好みにピッタリだったり。

これらはすべて、ディープラーニングが膨大な画像や購買データを「見て」、最適な答えを自分で見つけ出してくれているおかげなんです。

で、うちの会社では、ディープラーニングは今すぐ必要?

なるほど、ディープラーニングのすごさは分かった。

じゃあ、うちの会社でもすぐに導入すべきなのだろうか?

そう考えるのは、とても自然なことです。

ここからは、少し現実的なお話をしましょう。

正直な話、多くの中小企業では「まだ早い」かもしれません

この「まだ早い」という言葉は、私たちの肌感覚だけではありません。

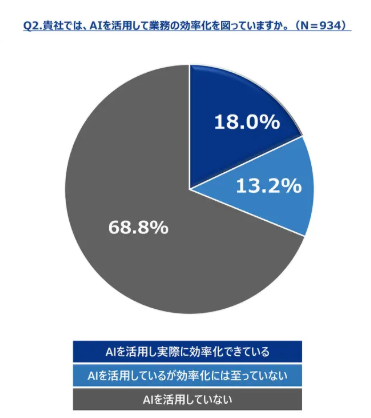

実際に、株式会社フォーバルの調査によれば、中小企業の約7割がAIを「活用していない」と回答しています。

さらに、導入をためらう最大の壁はコストではなく、知識やノウハウ面にあることが分かっています。

- 「社内でのAIに関する基本的な知識の不足」

- 「従業員が活用できるか分からない」

この傾向は、国が発行する情報通信白書の内容を報じたニュースなどでも指摘されている、日本企業全体の課題でもあるのです。

だからもし、「うちだけが遅れているんじゃ…」と感じていたとしたら、そんなことはありません。

多くの経営者が、あなたと同じスタートラインに立っているのです。

なぜなら、膨大なデータと専門知識が必要だから

ディープラーニングが真価を発揮するには、あの「すごい選手」が見たような、膨大な量のデータ(試合映像)が必要です。

さらに、そのデータをAIにどうやって「見せる」か、どうやって「成長」を促すか、という専門的な知識(コーチング理論)も不可欠になります。

多くの企業にとって、この二つをすぐに準備するのは、正直、ハードルが高いのが現実です。

でも、知っておくことは「未来への武器」になります

しかし、様子見で良いというわけではありません。

例えば、世界的な市場調査会社であるIDC Japanの予測によれば、日本のAIシステム市場は2029年には4兆1873億円に達すると言われています。

これは2024年比で3.1倍という驚異的な成長率です。

この巨大な経済のうねりを知っておくこと自体が、数年後の重要な経営判断を支える『未来への武器』となるのです。

まとめ:AI時代を生き抜くために。社長が「今」すべき、はじめの一歩

今回は、ディープラーニングという少し難しい言葉を、「プロ野球選手の成長」に例えて解説しました。

「コーチが教える機械学習」と、「自分で学ぶディープラーニング」。

この違いがイメージできただけでも、大きな一歩です。

ディープラーニングの知識は、未来の判断材料になります

今すぐ導入はしなくても、この知識があるだけで、今後ニュースの見え方が変わるはずです。

営業先でAIの話題が出たときに、自信を持って会話ができるようになります。

そして、いつか本当に「AIを導入しよう」と決断する日が来たとき、その知識は必ずあなたの会社の進むべき道を照らしてくれるでしょう。

まずはAIに「触れてみる」経験から始めませんか?

では、その未来のために、「今」できることは何でしょうか。

それは、いきなりディープラーニングという山に挑むのではなく、まずはAIという裾野を散歩してみることです。

もっと身近で、もっと簡単なAIから「触れてみる」。

この小さな経験こそが、何よりも重要です。

こちらの記事では、AIそのものの基本をわかりやすく解説していますので、ぜひ次の一歩としてご覧ください。

今日の業務の中で、試しに文章作成AI(ChatGPTなど)に「お客様へのメールの文面を考えて」と頼んでみませんか?

その小さな一歩が、あなたの会社を未来へ導く、確かな一歩になるはずです。

コメント