AIの画像認識、こんな「なんで?」で悩んでいませんか?

「AIを使って業務を効率化したい!」

そう思って、AIの画像認識を試してみたものの、なぜかうまくいかない…。

「この画像は認識してくれるのに、こっちの画像は何度やってもエラーになる」

「そもそも、何が原因で失敗しているのかさっぱりわからない…」

こんな経験、ありませんか?

実はそれ、あなただけが抱えている悩みではないんです。

多くの人が同じような壁にぶつかっています。

でも、安心してください。

そのモヤモヤ、実はいくつかのシンプルな理由でスッキリ解決できるかもしれません。

この記事では、AIが画像をうまく認識できない根本的な原因から、明日からあなたの会社で試せる具体的な活用事例、そして「これを使えばOK!」という代表的なAIサービスまで、世界一わかりやすく解説していきます。

AIへの苦手意識は、一旦ここに置いていってくださいね。

(ちなみに、「そもそもAIって何だっけ?」という基本のキからおさらいしたい方は、こちらの『【AIの教科書】AIとは?いまさら聞けない基本のキを世界一わかりやすく解説』もおすすめです。

よりスムーズに理解が深まりますよ。)

AIがあなたの画像を見分けられない3つの根本原因

AIが画像認識に失敗する原因は、プログラムが難しいから…ではありません。

もっと身近なことに例えると、スッと理解できるはずです。

ここでは、AIの学習を「筋トレ」に例えて解説してみましょう。

原因1:AIにとって画像が「見づらい」【画質の問題】

まず一番多いのが、AIに渡している画像そのものの問題です。

ピンボケしていたり、暗すぎて黒く潰れていたり、逆に明るすぎて白飛びしていたり…。

これでは、人間でも何が写っているのか分かりづらいですよね。

これは、視力が0.1のトレーニーに、遠くに書かれた細かいトレーニングメニューを「読め!」と言っているようなもの。

AIも同じで、画質が低かったり、ノイズが多かったりする「見づらい画像」では、特徴を正確に読み取ることができないんです。

原因2:AIがその画像を「知らない」【AIの学習不足】

次に考えられるのが、AIの知識不足、つまり学習不足です。

AIは、事前に膨大な量の「正解データ」を学習することで、賢くなります。

これを筋トレに例えるなら、優秀なパーソナルトレーナーが横について、「このフォームが正解!」「この動きは間違い!」と一つひとつ教えてくれる「教師あり学習」のようなものです。

例えば、トレーナーが「犬」の写真だけを10万枚見せて徹底的に鍛えたAI(トレーニー)に、いきなり「猫」の写真を見せても、うまく認識できません。

なぜなら、そのAIは「猫」という存在を教わっていないからです。

あなたの会社で認識させたい製品や部品も同じ。

その特徴をAIが事前に学習していなければ、「知らないですよ」と言われてしまうのも当然なのです。

原因3:使っているAIの「得意分野」が違う【目的との不一致】

意外と見落としがちなのが、AIにも「得意・不得意」があるという事実です。

これも筋トレで考えてみましょう。

「たくましい脚を作りたい!」という目標があるのに、毎日腕立て伏せばかりしていても、効果は薄いですよね。

脚を鍛えるなら、スクワットやレッグプレスといった、脚に効くトレーニングメニューを組む必要があります。

AIもまさにこれと同じ。

「手書きの伝票を読み取りたい」のに「顔を認識するのが得意なAI」を使っていては、良い結果は得られません。

AIの画像認識と一言でいっても、その中には文字認識、顔認識、物体の検出、異常検知など、様々な専門分野があるのです。

「AIの画像認識」で、あなたの会社はこう変わる!具体的な活用事例

「なるほど、原因はわかってきた。

でも、うちの会社で本当に使えるの?」

そう思いますよね。

ここからは、具体的な活用シーンを見ていきましょう。

まずは結論から。画像認識は「巨大なビジネスチャンス」です

AIの画像認識は、単なる面白い技術というだけでなく、今や巨大なビジネスチャンスになっています。

その証拠に、市場は驚くほどの勢いで成長しているんです。

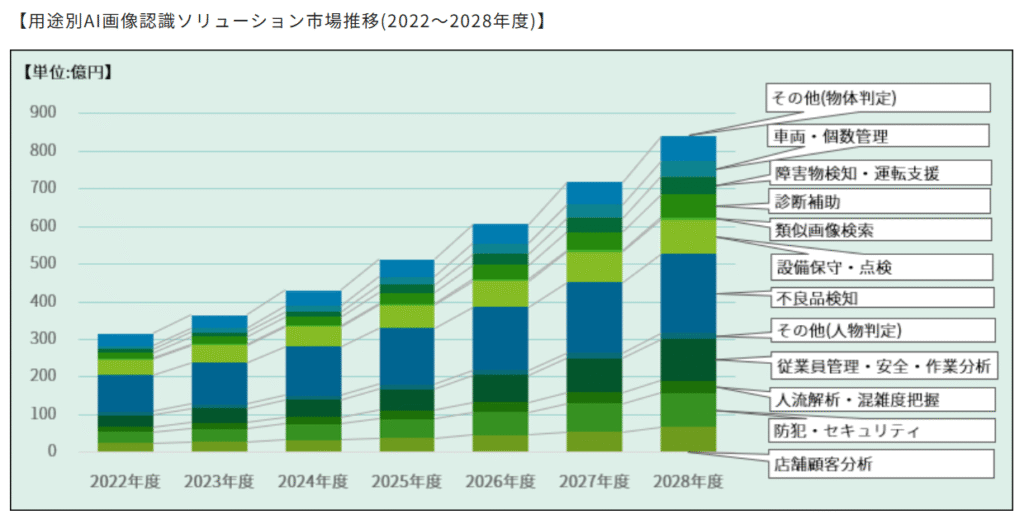

国内の専門リサーチ会社である株式会社ミック経済研究所の調査レポートによると、日本の画像認識ソリューション市場は2023年度に365億円に達しました。

さらに、今後も年率18.2%という高い水準で成長を続け、2028年度には840億円規模にまで拡大すると予測されています。

この力強い成長は、決して他人事ではありません。

多くの企業が、実際に画像認識を導入して、具体的な成果を出し始めている証拠なのです。

では、実際にどのような現場でヒーローになっているのか、見ていきましょう。

【製造業編】検品作業から危険予知まで

こうした活用は、一部の大企業だけのものではありません。

経済産業省が公表した「2024年版ものづくり白書」によれば、今や従業員300人以下の中小企業の83.4%が、製造技能のデジタル化になんらかの形で取り組んでいると回答しており、AI活用は日本の製造業全体の大きな潮流となっています。

例えば、自動車部品を製造する相川プレス工業では、これまで熟練作業者の目に頼っていた外観検査にAIを導入しました。

その結果、不良品の見逃しを抑えつつ、なんと検査時間を約3分の1にまで短縮することに成功したそうです。

これにより、特定のスタッフに頼る状態から抜け出し、品質の安定も実現させています。

他にも、部品の数を正確に数えたり、メーターの数値を自動で読み取ったりと、活用の幅は無限大です。

【ECサイト編】商品タグの自動生成から在庫管理まで

自社でECサイトを運営されている場合にも、画像認識は強力な助っ人になります。

例えば、新商品の画像をアップロードするだけで、AIが「#シャツ」「#青」「#長袖」といった最適なハッシュタグや商品タグを自動で付けてくれます。

面倒な手作業がなくなるだけで、商品登録の時間が劇的に短縮されますよね。

さらに、InstagramなどのSNSに投稿された写真の中から、自社の製品が写っているものをAIが見つけ出したり、倉庫の定点カメラの映像から在庫数を自動で把握したり、といった活用も始まっています。

もう迷わない!まず試すべき代表的な画像認識AIサービス3選

「原因も活用例もわかった。

じゃあ、どのAIを使えばいいの?」

ご安心ください。

今や、専門知識がなくても、まるでスマホアプリのように手軽に試せるAIサービスがたくさんあります。

ここでは、まず試してみてほしい代表的な3つのサービスを紹介します。

① 汎用性と精度で選ぶなら「Google Cloud Vision AI」

「どれを選べばいいか分からない…」と迷ったら、まずはこれを試してみてください。

文字の認識、物体の検出、顔の検出など、ほとんどのことを高いレベルでこなしてくれるオールラウンダーです。

まさに、どんなトレーニングにも対応できる最新鋭のフィットネスジムのような存在ですね。

② 顔認識や動画に強い「Amazon Rekognition」

もし、人物の検出や分析、または動画の中の物体を追いかける、といった目的がはっきりしているなら、Amazonのサービスが強みを発揮します。

特定の部位を鍛えるのに特化した、高性能なトレーニングマシンが揃っているイメージです。

店舗の顧客分析などにも活用されています。

③ 手書き文字も得意な「Microsoft Azure AI Vision」

特に、紙の伝票や手書きのメモといった「文字の読み取り(OCR)」を自動化したい場合に、非常に高い精度を誇るのがMicrosoftのサービスです。

これまで手作業で入力していた事務作業を、一気に効率化できる可能性があります。

地味ですが、確実に効くトレーニングメニューといったところでしょうか。

まとめ:AIの画像認識は「良い写真」と「得意なAI」で劇的に変わる

さて、ここまでお疲れ様でした。

「AIが画像を認識してくれない…」という、あのモヤモヤした悩みの原因がどこにあったか、もうお分かりですよね。

そうです。

犯人は、

- AIにとって「見やすい」高品質な画像を用意すること

- 自分の目的に合った「得意な」AIを選ぶこと

この2つができていなかっただけ、というケースがほとんどなんです。

もちろん、「AIを使いこなせる人材がいない」「学習させるデータを用意するのが大変」といった新たな課題が出てくるかもしれません。

でも、難しく考えすぎる必要はありません。

まずは、お手持ちのスマートフォンで、あなたの会社の製品を一枚、くっきりと綺麗に撮ってみてください。

そして、今日ご紹介したようなAIサービスの無料お試し枠に、その画像をアップロードしてみる。

すべては、その小さな一歩から始まります。

AIは、あなたの仕事を奪う怖い存在ではありません。

あなたの会社を、もっと強く、もっと効率的にしてくれる、賢くて頼りになるパートナーです。

今日のこの記事が、あなたの会社の業務改善に向けた、記念すべき第一歩となれば、これほど嬉しいことはありません。

の顔にヒビが入り、内側から不穏な青い光が漏れているよう_青系の暗いグラデーション-974155-300x233.jpg)

コメント