「最近よく聞くAIって、うちの物流現場でどう使えばいいんだ…?」

「もしかして、同業他社はとっくに導入して、差をつけられているんじゃないか?」

…そんな漠然とした不安や焦りを抱えていませんか?

日々の業務に追われる中で、新しい技術の情報を追いかけるのは本当に大変なことですよね。

でも、ご安心ください。

実は、AI活用はもはや大企業だけのものではありません。

この記事を読めば、AIがあなたの会社の物流現場で「具体的に何をしてくれるのか」、そして「どこから、どうやって始めればいいのか」が、驚くほどスッキリと理解できます。

複雑な専門用語は使いません。

多くの中小企業の現場を見てきた経験から、小学生でもわかるような言葉で、明日からの行動に繋がるヒントだけを厳選してお届けします。

なぜ今、多くの中小企業が物流にAIを使い始めているのか?

「なぜ、今になってそんなにAI、AIって言われるんだろう?」

まずは、その大きな流れを掴んでいきましょう。

AIの導入が、単なる流行りではなく、会社の未来を守るための「なくてはならないもの」になりつつある3つの理由を、分かりやすく解説しますね。

理由①:もう「大企業だけのもの」じゃない!驚くほど低コストで始められるAIツールたち

一昔前まで、AIといえば「開発に何千万円もかかる、大企業だけの特別なシステム」というイメージでした。

でも、時代は大きく変わりました。

今は、月々数千円、ものによっては無料で始められる、驚くほど高性能なAIツールがたくさん登場しています。

まるで、昔は工場に一台しかなかった高価な機械が、今では誰もがスマホで使えるアプリになったようなものです。

この「AIの民主化」こそが、多くの中小企業にとって大きなチャンスになっているんです。

理由②:「2024年問題」は序章にすぎない…深刻化する人手不足への現実的な切り札

物流業界で働く方なら、「2024年問題」という言葉を耳にしない日はないかもしれません。

この問題の深刻さを、単なる「人手不足」という言葉で片付けてはいけません。

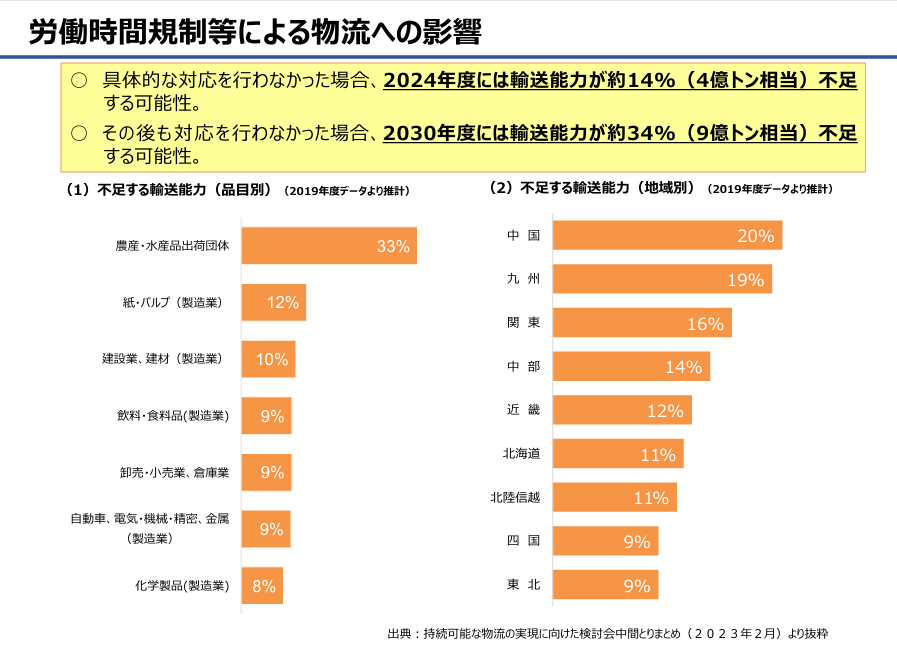

国土交通省などの試算によると、このまま有効な対策を講じなければ、2024年度には国内の輸送能力が約14%不足し、2030年度にはその不足が約34%にまで拡大する可能性があると警告されています。

(外部リンク:国土交通省「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」)

これは、単純計算で「3つに1つの荷物が運べなくなる」未来が、すぐそこまで迫っていることを意味します。

もはや、これは遠い未来の話ではなく、経営を揺るがしかねない現実的なリスクなのです。

この背景には、全産業の平均より約2割も長い労働時間と、約1割低い賃金という構造的な問題があり、結果としてトラックドライバーの有効求人倍率は他職種の約2倍という厳しい現実があります。(外部リンク:日本のトラック輸送産業 現状と課題)

もはや「気合と根性」で乗り切れる段階は、完全に過ぎ去ったのです。

理由③:「勘と経験」だよりの物流から脱却し、データで会社を強くする時代の到来

「この時期は、これくらい注文が来るだろう」

「あの道は、夕方混むから避けよう」

これまでの物流は、現場の担当者が持つ「勘」や「経験」という、素晴らしい職人技に支えられてきました。

しかし、この職人技は、その人にしか分からない「見えない資産」でもあります。

AIは、こうした「勘」や「経験」をデータとして見える形に変え、会社全体の資産として共有できるようにしてくれます。

一人のエースに頼るのではなく、チーム全員がデータに基づいて最適な判断を下せるようになる。

これからの時代、会社を強くしていくための、とても大切な考え方だといえます。

【すぐ分かる】AI物流職の具体的な活用法3選

「AIができること」を具体的に見ていく前に、最も重要な質問にお答えします。

「AI導入は、本当に儲かるのか?」と。

世界的な経営コンサルティングファームであるアクセンチュアの最新調査によれば、AIなどを活用し成熟したサプライチェーンを持つ先進企業は、そうでない企業に比べて実に23%も高い収益性を実現していることが明らかになりました。(外部リンク:アクセンチュア「次世代への一歩:サプライチェーンの変革」調査)

さらに、これらの先進企業は、AIをサプライチェーン全体で実装している割合が、他社の6倍にも達しています。

つまり、AI活用は単なる業務効率化のツールではなく、企業の収益性と競争力に直結する、極めて重要な経営戦略なのです。

この事実を踏まえた上で、AIができることを、製造業の現場にいる方なら「ああ、あれか!」と膝を打つような、身近な例え話で解説しますね。

活用法①:「ベテラン職人の勘」をデータで再現!AIによる高精度な【需要予測】

長年の経験を持つベテラン職人さんが、気温や湿度、素材の微妙な違いを感じ取って、最高の加工精度を出す。

本当にすごい技術ですよね。

AIによる需要予測は、まさにこの「ベテラン職人の勘」をデータで再現するようなものです。

過去の販売データ、季節、天気、さらにはSNSのトレンドまで読み取って、人間では見えないパターンの変化をAIが発見します。

そして、「来月、この商品の注文が急増しそうです」といった未来の注文数を、高い精度で予測してくれるのです。

これにより、欠品の機会損失や、過剰在庫のリスクを大幅に減らすことができます。

活用法②:工場の「5S活動」が進化する!AIによる無駄なき【在庫最適化】

工場の「5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)」は、無駄をなくし、生産性を上げるための基本ですよね。

AIによる在庫最適化は、この5S活動の究極版だと考えてください。

AIが倉庫内の全商品の動きを分析し、「どの商品を」「どれだけ」「どこに」置けば、ピッキングの移動距離が最短になり、スペースの無駄がなくなるかを計算して、最適な配置を指示してくれます。

例えば、国土交通省の調査では、日本のトラックの平均積載率はわずか38%というデータがあります。

つまり、輸送コストの6割以上が、商品を運んでいない「空気」に支払われているのです。

AIによる在庫最適化は、この無駄をなくし、トラックを満載に近づけるための強力な武器となります。

活用法③:AIによる最短・最速の【配送ルート最適化】

AIによる配送ルートの最適化は、複数の配送先を最も効率的に回るルートを、リアルタイムの交通情報や天候まで考慮して、AIが瞬時に計算してくれます。

さらに、ドライバーは1回の運行で平均3時間も荷待ちや荷役作業に費やしているというデータもあります。

AIによる配送ルート最適化は、単に最短距離を見つけるだけではありません。

届け先のバース(荷降ろし場)予約システムと連携するなどして、この「待機時間」という最大の無駄を削減し、ドライバーの負担を軽くすることで、実質的な輸送能力を向上させるのです。

【失敗談から学ぶ】AI導入で「うちの会社もやりがち…」な失敗と成功への近道

「よし、AIがすごいのは分かった。でも、導入して失敗したらどうしよう…」

新しいことを始める時、そう思うのは当然です。

でも大丈夫。

先人たちの「よくある失敗」を知っておけば、そのリスクはぐっと減らせます。

あなたの会社が成功するための近道を探っていきましょう。

失敗例1:「とりあえず多機能なソフトを導入」→ 結局誰も使えず、会社の置物に…

「一番高い、機能が全部入ったソフトなら間違いないだろう!」

そう考えて高価なシステムを導入したものの、機能が多すぎて誰も使いこなせない…。

これは、本当によく聞く失敗談です。

実はこの「とりあえず導入」という失敗は、多くの企業が陥る典型的なパターンです。

ある調査では、実に6割以上の企業が「自社のデータがAI活用の準備ができていない」「旧来の業務プロセスから脱却できない」という壁にぶつかっていると報告しています。

これは、現場の準備が整わないうちに高機能なツールだけを入れても、宝の持ち腐れになることを裏付けています。

失敗例2:「現場に丸投げでよろしく」→ 従業員の反発を招き、むしろ業務が混乱…

「新しいAIツール、入れておいたから。あとは現場でうまくやっておいて!」

これも危険なパターンです。

現場の従業員からすれば、「ただでさえ忙しいのに、新しいことを覚えろってこと?」「自分の仕事がAIに奪われるんじゃないか…」と、不安や反発を感じてしまいます。

結果、誰も積極的に使おうとせず、導入前よりかえって業務が混乱してしまうことさえあるのです。

成功へのたった1つの鍵は「小さく試して、賢く育てる」こと

では、どうすれば成功するのか?

答えはシンプルです。

「小さく試して、賢く育てる」

いきなり全社で大きなシステムを導入するのではなく、まずは特定のチームの、特定の業務だけで試してみる。

そして、現場の意見を聞きながら、少しずつ改善を重ねていく。

この「スモールスタート」こそが、中小企業がAI導入を成功させる、最も確実な近道なのです。

物流と営業の連携で効果は倍増!AIで会社全体を強くする視点とは

物流の効率化は、コスト削減だけでなく、顧客満足度の向上にも直結します。

そしてそれは、会社の「攻め」の要である、営業活動の強化にも繋がっていくのです。

営業部門でのAI活用に興味がある方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

物流と営業、両輪でAIを活用することで、あなたの会社はさらに強く、たくましく成長していくはずです。

▶ 【営業職必見!】AI活用術|競合がためらう今、一歩先を行く実践ガイド

【まとめ】「AIは難しそう」から「AIで何しよう?」へ!未来はあなたの手の中に

この記事では、AIが物流の現場で何をしてくれるのか、そして中小企業がどう始めればいいのかを、具体的なデータや例え話を交えてお伝えしてきました。

ポイントを振り返ってみましょう。

- 物流の危機は現実。 放置すれば「3つに1つの荷物が運べなくなる」未来がすぐそこに。

- AI活用は儲かる。 先進企業は、そうでない企業より23%も高い収益性を実現している。

- AIは難しくない。 製造業の「ベテランの勘」「5S」「ツールパス」と同じように考えられる。

- 始め方はシンプル。 「小さく試して、賢く育てる」スモールスタートが成功の鍵。

「競合に遅れているかも」という焦りは、行動することでしか解消されません。

しかし、その一歩はあなたが思うよりずっと簡単です。

そして、あなたは一人ではありません。

未来への一歩を踏み出す準備は、すでにあなたの心の中にあるのです。

さあ、「AIは難しそう」という考えは今日で終わりにして、「AIで何しよう?」という、わくわくする未来の計画を始めましょう。

まずは無料のChatGPTを開いて、今日紹介したプロンプトを試してみることから、新しい未来をスタートさせてみてください。

コメント