「最近よく聞くAIって、なんだか難しそう…」

「今さら人には聞けないし、もしかして自分だけ時代遅れなのかな?」

そんなふうに、AIという言葉に漠然とした不安を感じていませんか?

実は、あなたが毎日乗っているかもしれない「自動車」には、未来の技術だと思っていたAIがぎっしり詰まっているんです。

世の中では、AIの進化がすごいスピードで進んでいますよね。

この記事を読めば、遠い未来の話だと思っていたAIが、いかに私たちの仕事を助けてくれる身近なパートナーであるかが分かります。

この記事はこんな方におすすめです

-

◎AIという言葉に漠然とした不安を感じている方

-

◎身近なAIの具体例を知りたい方

-

◎難しい技術の話は苦手だけど、時代にはついていきたいと思っている方

-

◎自社の業務にAIを活かすヒントを探している方

結論から言うと、自動車に搭載されたAIを知ることは、AIと上手に付き合っていくための最高の第一歩になります。

そもそも、自動車のどこにAIが使われているの?

「自動運転」のような派手な技術だけがAIではありません。

実は、もっと地味で、でも私たちの運転を日々助けてくれている機能がたくさんあるんです。

「え、これもAIだったの?」と驚くかもしれませんよ。

一番身近なAIアシスタント「カーナビ」

カーナビがただの地図だと思っていませんか?

最新のカーナビは、リアルタイムの交通情報を分析して、「この先5kmで渋滞が発生するから、こちらの道が早いですよ」と教えてくれます。

これは、AIが過去のデータや現在の状況から「未来の渋滞」を予測しているからできることなんです。

話しかけるだけで操作完了!「音声認識システム」

「近くのカフェを探して」と話しかけるだけで、目的地を設定してくれる。

これも立派なAI技術です。

AIは、まるで人間のように私たちの言葉の意図を汲み取り、適切な操作を実行してくれます。

スマートフォンの音声アシスタントと同じ仕組みが、車の中にもあるんですね。

ヒヤリハットを未然に防ぐ「衝突被害軽減ブレーキ」

運転中の「あっ、危ない!」という瞬間、ヒヤッとした経験はありませんか?

衝突被害軽減ブレーキは、カメラやセンサーが私たちの「目」の代わりとなって、前方の車や歩行者を常に監視しています。

そして「このままだとぶつかる!」とAIが判断した瞬間に、自動でブレーキをかけてくれる、まさに命を守る技術です。

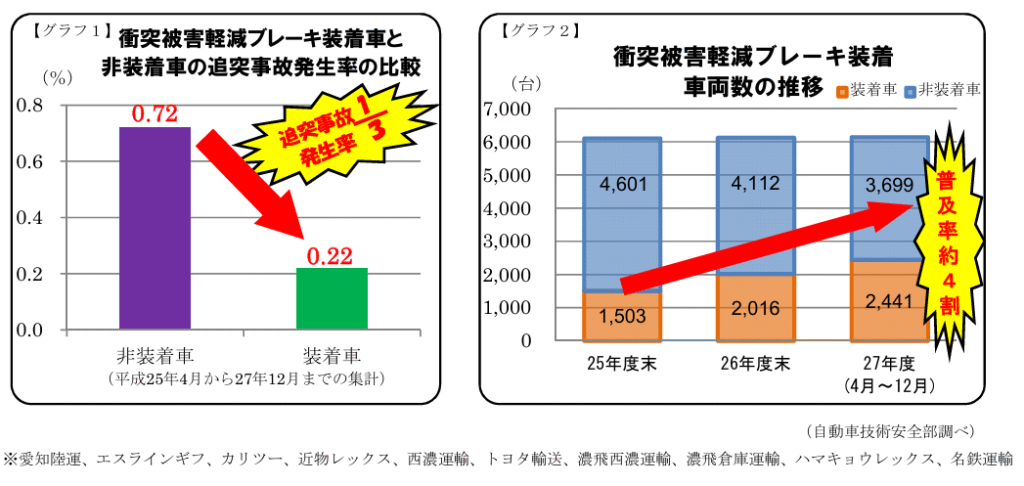

この「ぶつからない」を助ける技術、実際にどれくらいの効果があるのでしょうか?

実は、国の機関からも驚くべきデータが発表されています。

国土交通省の調査では、衝突被害軽減ブレーキを搭載した大型トラックは、非搭載の車に比べて追突事故の発生率が約3分の1にまで減少したと報告されているのです。 (外部リンク:国土交通省の報告書)

さらに、交通事故総合分析センター(ITARDA)のデータによると、軽乗用車でも追突事故が最大で57.0%も減少しており、その効果は折り紙付きです。 (外部リンク:ITARDAの分析データ)

今や多くの新車に搭載されているこの技術は、まさに私たちの安全を守る身近なAIパートナーと言えるでしょう。 (外部リンク:先進安全技術に関する調査)

「自動運転」だけじゃない!もっと身近な運転支援システム

完全な自動運転はまだ先の話ですが、その手前の技術はすでに多くの車に搭載されています。

高速道路で前の車との距離を一定に保ってくれたり、車線からはみ出しそうになるとハンドル操作を助けてくれたり。

これらもAIによる「運転支援」で、私たちの運転の疲れを大きく減らしてくれているんですよ。

なぜAIは「危険」を予測できるの?AIの種類の違い

では、どうしてAIは人間のように考えたり、危険を予測したりできるのでしょうか。

車のAIを例に、その頭の中を少しだけ覗いてみましょう。

ここが分かると、AIへの見方がガラッと変わるはずです。

膨大なデータを学習して賢くなる「機械学習」

AIの基本となるのが「機械学習」です。

これは、AIに大量のデータを読み込ませて、そこからパターンやルールを自ら学ばせる方法です。

例えるなら、ものすごく真面目な生徒に、過去問を何万問も解かせるようなもの。

たくさんの事故のデータや運転パターンを学習することで、「こういう状況では事故が起きやすい」というパターンを学び、危険を予測できるようになるのです。

脳の仕組みを真似た「ディープラーニング(深層学習)」

機械学習をさらにパワーアップさせたのが「ディープラーニング」です。

これは人間の脳の神経回路の仕組みを真似たもので、より複雑で曖昧な判断を得意とします。

例えば、「これは人間」「これは信号」「これは標識」といった画像認識の精度が飛躍的に上がりました。

経験豊富なベテラン職人が、長年の勘で不良品を見抜くような、高度な判断ができるようになったとイメージしてみてください。

これは「ツール」?それとも「エージェント」?

車のAIと一言でいっても、その役割には違いがあります。

私たちの指示を待って動くのか、それとも自ら考えて行動するのか。

この違いは、AIを「便利な道具」と捉えるか、「自律的に動く相棒」と捉えるかの違いに繋がります。

この視点を持つと、AIとの上手な付き合い方が見えてきますよ。

車のAIから学ぶ、あなたのビジネスへの応用ヒント

「車のAIがすごいのは分かったけど、結局うちの会社には関係ないんじゃ…」

そう思っていませんか?いいえ、そんなことはありません。

車のAIの考え方は、あなたのビジネスを改善するヒントに満ち溢れています。

- ヒント①:単純作業はAIに任せてみよう

運転支援システムが運転の負担を減らしてくれるように、日々の業務の中にある単純な作業をAIに任せてみませんか?

例えば、毎日のデータ入力や、決まった内容のメール返信など。

そうした作業をAIに任せることで、私たちはもっと頭を使う、創造的な仕事に時間を使えるようになります。 - ヒント②:データから「未来」を予測してみよう

カーナビが渋滞を予測するように、あなたの会社にあるデータをAIで分析すれば、「未来」が見えてくるかもしれません。

過去の売上データや顧客データを分析して、次のヒット商品を予測したり、お客様が本当に求めているサービスを見つけ出したり。

AIは、優秀な経営コンサルタントにもなり得るのです。 - ヒント③:AIは「完璧な新人」ではなく「成長するパートナー」

一番大切な心構えは、AIに最初から完璧を求めないことです。

AIも人間と同じで、学習しながら少しずつ賢くなっていきます。

まずは簡単な作業から任せてみて、一緒に成長していく「パートナー」として捉えることが、AI活用の成功の秘訣です。

なぜこの方法が最適なのか?

- 理由①:身近な例だから「自分ごと」として理解できる

抽象的なAIの解説書を読んでも、なかなか頭に入ってきませんよね。

でも、毎日目にするかもしれない「自動車」という具体例だからこそ、スッと納得できるんです。 - 理由②:恐怖心が「知的な好奇心」に変わる

「知らないから怖い」という感情は、誰にでもあるものです。

しかし、その正体を知ることで、「なるほど、面白い!」という知的な好奇心に変わります。

この体験が、AIという新しい時代と向き合うための、大きな力になります。 - 理由③:ビジネス活用の「最初の一歩」が見える

自動車業界という最先端の事例から学ぶことで、自社の規模でできること、まず試してみるべきことの具体的なイメージが湧いてきます。

大きな投資をしなくても始められることが、たくさんあると気づくはずです。

まとめ:車のAIは、未来を変える「賢い相棒」

この記事では、自動車を例に、身近なAIの世界を探ってきました。

カーナビの渋滞予測から衝突を防ぐブレーキまで、AIはすでに私たちのすぐそばで活躍しています。

その仕組みは「機械学習」や「ディープラーニング」といった技術に支えられており、その考え方は私たちのビジネスにも応用できるヒントに満ちています。

AIは、私たちの仕事を奪う「怖い敵」ではありません。

面倒な作業を引き受け、より良い判断ができるように手助けしてくれる、「最高の相棒」なんです。

「自分には無理だ」と諦める前に、まずは今日からできる小さな一歩を踏み出してみませんか?

無料のAIツールに触れてみる、AIに関する簡単なニュースを読んでみる。

その小さな一歩が、あなたの5年後、10年後の未来を、きっと大きく変えるはずです。

コメント