「AIが仕事を奪うって本当だろうか…」

「うちの職人が長年培ってきた技術は、そう簡単に真似できるものじゃない」

そう思っていませんか?

一方で、心のどこかで「同業他社はもうAIを導入して、どんどん先に行っているんじゃないか…」そんな焦りを感じてはいないでしょうか。

その葛藤、痛いほどよく分かります。

でも、ご安心ください。

この記事を読めば、その考えが180度変わるはずです。

AIが「仕事を奪う敵」ではなく、「職人さんの技を何倍にも高め、未来に繋ぐ最高の相棒」であることが、具体的な事例と共にスッキリと理解できます。

複雑な専門用語や、夢のような話はしません。

多くの中小製造業の現場を見てきた経験から、明日から試せる現実的なヒントだけを、わかりやすい言葉でお届けします。

なぜ今、AIは「敵」ではなく「最高の相棒」と言えるのか?

「AIと人間がなぜ今、手を組むべきなのか?」

まずは、その理由を紐解いていきましょう。

AIの導入が、単なるコスト削減ではなく、会社の未来そのものを守り、成長させるための重要な一手であることが見えてきます。

理由①:人手不足と技術継承。待ったなしの課題への、最も現実的な答え

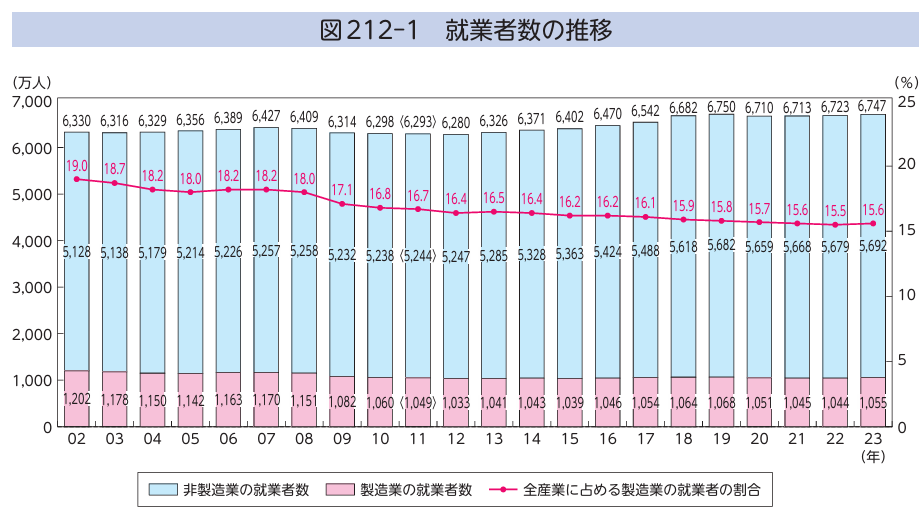

この課題の根深さは、国が発行する「ものづくり白書」のデータを見れば一目瞭然です。

過去20年で製造業の就業者数が約147万人も減少し、特に若年層が激減する一方、高齢の就業者が増加しています。

さらに深刻なのは、同調査で製造業の61.8%が「指導する人材が不足している」と回答している点です。

これでは、匠の技を次の世代に繋ぐ伝統的なOJT(On-the-Job Training)が、もはや機能不全に陥っていると言っても過言ではありません。

この、待ったなしの課題に対する最も現実的な答えこそが、AIなのです。

理由②:「匠の目」をデータという共通言語に。若手でも熟練の技を再現可能にする

熟練工の「この手触り、この音、この色」。

こうした言葉にしづらい「勘」や「コツ」は、その人にしか分からない、まさに神業です。

AIは、こうした神業を、温度・振動・画像といった「データ」という誰もがわかる共通言語に翻訳してくれます。

匠の技が見える化されることで、若手の従業員でも「なぜこれが良い製品なのか」「どこが不良品なのか」を、具体的な数値や画像で学ぶことができるようになります。

AIは技術を軽んじるどころか、むしろ最大限にリスペクトし、未来永劫残る資産に変えてくれるのです。

理由③:人間は「考える仕事」へ。単純作業や繰り返し作業から解放される時代の到来

AIを導入して単純作業から解放されることは、単なるコスト削減や効率化に留まりません。

企業の収益性そのものを劇的に向上させる、強力な経営戦略なのです。

世界的なコンサルティングファーム、アクセンチュアの調査によれば、AIなどを活用して成熟したサプライチェーンを構築している先進企業は、そうでない企業に比べて収益性が23%も高いという結果が出ています。

(出典:アクセンチュア「次世代への一歩:サプライチェーンの変革」調査)

彼らはAIを「コスト削減の道具」ではなく「利益を生み出す相棒」として活用し、競争優位を築いているのです。

人間は、人間にしかできない改善活動や新しい技術開発といった「考える仕事」に集中する。

これが、AIと共に成長していく会社の姿です。

【モノづくりのプロならすぐ分かる】AIと製造職のすごい連携プレー3選

「で、具体的に何ができるの?」

その疑問に、モノづくりのプロなら誰もが「なるほど!」と膝を打つような、身近な例え話でお答えします。

AIが決して遠い存在ではないことを実感してください。

連携①:AI外観検査は「デジタルの三次元測定器」|匠の目を量産ラインへ

熟練の検査員がマイクロメーターを手に、経験と勘で「ここはちょっと怪しいな…」と感じ取るミクロン単位の歪みや、光の加減で見え隠れする微細な傷。

AIによる外観検査は、まさに「デジタルの三次元測定器」です。

AIは疲れを知りません。

24時間365日、常に同じ基準で製品をチェックし続け、匠の目でも見逃してしまうかもしれない微細な不良を検出します。

これはもう、「匠の目」をデータ化して、量産ラインに組み込むようなものですね。

連携②:AI予知保全は「機械の人間ドック」|突然の故障との戦いを終わらせる

「キーキー」と異音がしてから「あ、油を差さなきゃ」と対処する。

これでは、いつ機械が止まるかヒヤヒヤしてしまいます。

AIによる予知保全は、機械を診る「町のお医者さん」から「最先端の人間ドック」への進化です。

AIは稼働データや温度、振動といった機械の”バイタルサイン”を常に監視し、「この部品、あと250時間で寿命を迎える確率85%です」と、故障が起きる前にピンポイントで教えてくれるんです。

突然のライン停止という、経営者にとって最大の悪夢との戦いを終わらせてくれます。

連携③:AI生産計画は「未来の天気予報」|勘と度胸の生産から卒業

これまでは過去の注文実績という「昨日の天気」を元に、「たぶん明日も晴れだろう」と勘で生産量を決めていたかもしれません。

AIによる生産計画の最適化は、天気予報を見ながら「明日の段取り」を決めるようなものです。

市場のトレンドや顧客の動向といった膨大なデータを分析し、「3日後に特需の兆しアリ」と予測してくれます。

これにより、無駄な在庫を持たず、急な大口注文にも対応できる、しなやかな生産体制を組むことが可能になります。

【導入失敗は避けたい】AIを「ただの鉄の箱」にしないための、たった1つの心構え

新しい挑戦に失敗はつきものですが、先人たちの「よくある失敗」から学べば、そのリスクはぐっと減らせます。

高価なAIが、ホコリをかぶった置物にならないために、一番大切な心構えをお伝えします。

ありがちな失敗談①:現場の反発…「どうせ俺たちの仕事がなくなるんだろ?」

「AIを導入します」

経営者がそう宣言した時、現場の職人さんたちはどう思うでしょうか。

「自分たちの仕事が奪われる」「技術が否定された」と感じ、強い反発や不安を抱くのは自然なことです。

この気持ちを無視して進めると、AIは誰にも使われず、現場との溝だけが深まってしまいます。

ありがちな失敗談②:経営者の勘違い…「とりあえず入れれば、何かが良くなるだろう」

「とりあえずAIカメラを入れれば、品質が上がるだろう」

「とりあえずAIソフトを入れれば、効率化できるだろう」

この「とりあえず」が、失敗の元凶です。

失敗の本質は、技術的な誤解ではありません。

それは、「AIで何を目指すのか」という、根本的なビジョンの欠如なのです。

あなたの会社は、AIを「5%のコストを削減する道具」として見ていますか?

それとも「競合より23%高い収益性を実現する戦略的パートナー」として見ていますか?

これが、今まさに経営者が下すべき選択なのです。

成功の鍵はたった一つ。「誰を」「何から」助ける道具なのか、目的を全員で共有すること

AI導入を成功させる鍵は、たった一つです。

「このAIは、誰の、どんな仕事を助けるために導入するのか?」という目的を、経営者と現場が一緒になって、とことん話し合い、共有すること。

「検査で一日中目を酷使しているAさんの負担を減らしたい」

「Bさんの匠の技を、新人のC君でも学べるようにしたい」

この「顔の見える目的」こそが、AIを「冷たい鉄の箱」から「頼れる相棒」へと変えるのです。

明日から始める!AIを「相棒」にするための具体的なはじめの一歩

「理屈はわかった。で、うちでは明日から何をすれば?」

その疑問に、具体的すぎるほど具体的にお答えします。

お金をかけずに、今すぐ始められるアクションプランです。

ステップ①:お金をかけずに「匠の技」をスマホで撮りためることから始めよう

AIに何かを教えるには、まず「お手本」となるデータが必要です。

難しく考える必要はありません。

まずは、あなたの会社の職人さんが作業している手元を、スマホの動画で撮りためてみてください。

「匠の技のデジタルアーカイブ作り」です。

不良品を見つけた瞬間の目の動き、旋盤を絶妙な力加減で操作する手の動き。

これらは全て、将来AIを導入する際の、何物にも代えがたい「会社の宝」になります。

ステップ②:ChatGPTに「技術マニュアルの草案」を作らせてみる【コピペOKプロンプト付】

撮りためた動画を元に、今度はChatGPTに技術マニュアルを作らせてみましょう。

以下の【】内の文章を、そのままコピーしてChatGPTに貼り付けてみてください。

【コピペOKプロンプト例】

- あなたは中小製造業向けの、超一流の技術マニュアル作成家です。

- 以下の作業について、新人でも理解できるように、手順と注意点をまとめたマニュアルの草案を作成してください。

- 作業名:部品Aのバリ取り作業

- 匠の技のポイント:

- バリの種類によって、3種類のヤスリを使い分ける。

- 力を入れすぎず、一定の角度でヤスリを動かす。

- 作業後は、指先の感触でバリが完全に取れているか確認する。

- マニュアルは、安全に関する注意喚起から始めてください。

どうでしょうか?

AIが作った草案を元に、職人さんと一緒に修正を加えていけば、あっという間に高品質なマニュアルが完成します。

ステップ③:製造と営業の連携で効果倍増!AIで会社全体を強くする視点

製造現場の改善は、品質や納期の向上を通じて、会社の「攻め」の要である営業活動の強力な武器になります。

AIによる生産性向上が、いかにして営業の成果に繋がるのか。

その相乗効果に興味がある方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

製造と営業、両輪でAIを活用することで、あなたの会社はさらに強く、たくましく成長していくはずです。

▶ 【営業職必見!】AI活用術|競合がためらう今、一歩先を行く実践ガイド

【まとめ】AIは敵じゃない、相棒だ!あなたの技術を、未来の力へ。

この記事では、AIが「敵」ではなく「最高の相棒」である理由と、その具体的な活用法、そして明日からできる第一歩をお伝えしてきました。

「競合への焦り」は、裏を返せば「自社の技術の価値を再発見し、進化させる絶好のチャンス」です。

AIという新しい相棒を手に入れ、あなたの会社が持つ素晴らしい技術を、次の世代へ、そして未来の大きな力へと変えていきましょう。

まずは現場で一番の職人さんと一緒にコーヒーでも飲みながら、「AIでどんなことが楽になったら嬉しいか」を雑談するところから始めてみませんか?

その一言が、会社の未来を変える大きな一歩になるはずです。

コメント