「AIを導入すれば、何もかもうまくいくのでは?」

そんな期待が世にあふれていますよね。

しかし、その一方で「本当にうちの会社で使えるのか?」「高額な投資をして失敗したらどうしよう…」と、漠然とした不安を感じていませんか?

良い話ばかり聞くと、かえって「本当はどうなの?」と冷静に考えたくなる。

その感覚、とてもよく分かりますし、経営において非常に大切な視点です。

実は、AIは万能の魔法の杖ではありません。

その特性を理解せずに導入すると、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。

この記事では、AIの良い話ばかりではなく、あえて「問題点」に焦点を当てます。

これを読むことで、あなたはAIというツールの本当の姿を理解し、自社にとって最適な付き合い方を見つける第一歩を踏み出せるはずです。

※ちなみに、「AIの基本的なことから、まずはおさらいしたい」という場合は、こちらの記事からお読みいただくと、より理解が深まりますよ。

【AIの教科書】AIとは?いまさら聞けない基本のキを世界一わかりやすく解説

1. AIの「天気予報」、信じすぎていませんか?期待の裏に潜むリアルな問題点

AIとの付き合い方は、天気予報と似ている、と私は考えています。

非常に便利で、私たちの判断を助けてくれる。

でも、100%完璧ではないし、時にはとんでもない「予報」を出してくることもあるんです。

1-1. 問題点①:平気でウソをつく?「ハルシネーション」という困った癖

AIは時々、驚くほどもっともらしい「ウソ」をつくことがあります。

これを専門用語で「ハルシネーション」と呼びます。

例えば、「弊社の新しい部品に合う、画期的な販売方法を5つ提案して」と頼んだとします。

するとAIは、存在しない市場のデータや、他社の事例を勝手に作り上げて答えてくることがあるのです。

これは、天気予報が過去に例のない気象パターンの時に、大きく予報を外してしまうのに似ています。

AIも、学習したデータにないことや、答えがない質問をされると、それっぽく話を組み立ててしまうんですね。

便利なアシスタントですが、その答えを鵜呑みにするのは危険です。

1-2. 問題点②:情報漏洩のリスクは?会社の機密、本当に守れるのか

「AIに会社の機密情報を入力しても大丈夫だろうか?」

この不安は、絶対に無視できません。

この懸念は、単なる杞憂ではないんです。

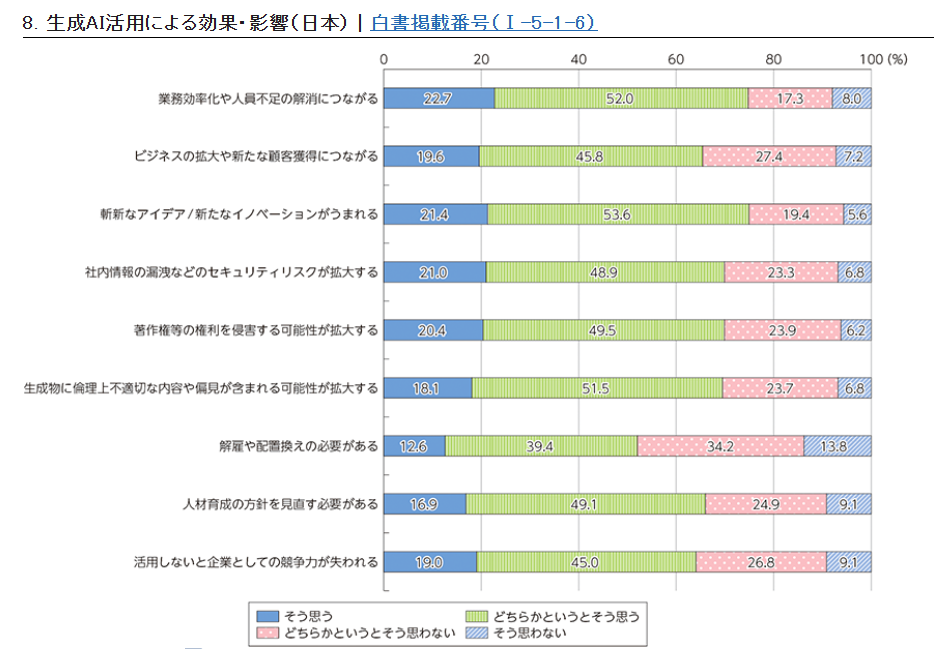

実際に、総務省の調査では、生成AIの利用に対して約7割もの企業が「社内情報の漏洩などのセキュリティリスクが拡大する」と考えていることが明らかになっています。

(典拠:総務省 令和6年版 情報通信白書)

これは、多くの経営者や担当者が直面している、非常に現実的な課題なのです。

AIに会社の財務データや顧客リストといった「家の鍵」のような情報を不用意に渡してしまうと、それがAIの学習に使われ、いつどこで他人に知られるか分かりません。

1-3. 問題点③:指示待ち部下?言われたこと「しか」できないAIの限界

AIは、膨大な情報を処理したり、文章を要約したりするのは得意です。

しかし、言われていないことまで汲み取って、柔軟に対応するのはまだまだ苦手。

まるで、非常に優秀で真面目だけど、マニュアルに書かれていないことや、お客様の微妙な表情の変化を読み取るのが苦手な新入社員のようです。

「0から1を生み出す」ような創造的なアイデアや、複雑な状況を読み解く戦略的な判断は、今のところ人間の領域と言えるでしょう。

2. 中小企業がハマりがちな「AI導入の落とし穴」とは?

特に、私たちのような限られたリソースで戦う中小企業にとって、AI導入には特有の「落とし穴」が存在します。

2-1. 問題点④:費用対効果が見合わない?「宝の持ち腐れ」になるケース

「せっかく導入するなら、一番高機能なものを!」

そう考えて立派なAIツールを導入したものの、社員の誰も使いこなせず、結局毎月の利用料だけがかさんでいく…。

これは、AI導入でよくある失敗パターンの一つです。

ある調査では、生成AIを導入して「費用対効果が高い」と感じている企業は、まだ2割にも満たないという結果も出ています。

(参考:FNNプライムオンライン「生成AIの自社開発進むも、費用対効果が高い企業は2割未満」)

最新式の立派なトラクターを買っても、耕すべき畑がなければ、ただの置物になってしまいますよね。

自社の規模や目的に合わないAIは、「宝の持ち腐れ」になりかねません。

2-2. 問題点⑤:AI任せで思考停止?社員のスキルが育たない危険性

もう一つ、見過ごせないのが「社員の成長」という視点です。

AIがあまりに便利なため、それに頼りすぎてしまうと、社員自身が「考える力」や「スキル」を失ってしまう危険性があります。

例えば、AIが作る企画書や報告書をそのまま使うのが当たり前になると、若手社員が自分で文章を組み立て、試行錯誤する機会が奪われてしまいます。

実際、AI導入の課題として「人材の不足」だけでなく「社員への活用定着」を挙げる企業も多いのが現実です。

便利なカーナビに頼りすぎて、いつまでたっても自分で道を覚えられない、という状況に似ているかもしれません。

3. AIという「気まぐれな天気」と上手に付き合うための3つの心構え

では、私たちはこの気まぐれで、時に手強い「AI」という天気と、どう付き合っていけばいいのでしょうか。

大切なのは、完璧を求めすぎず、賢く利用するという姿勢です。

3-1. 心構え①:「100%の晴れ」を求めない。AIはあくまでアシスタント

まず、AIの答えを100%信じないこと。

これが鉄則です。

AIが出してきたデータや文章は、必ず「本当にそうか?」と疑いの目を持ち、最後は人間が責任をもってチェックする。

天気予報をチェックして「今日は晴れだな」と知りつつも、念のためにカバンに折りたたみ傘を忍ばせる。

そのくらいの距離感が、AIと付き合う上ではちょうど良いのです。

3-2. 心構え②:大切な話は「内緒話」で。情報漏洩を防ぐ具体的な方法

情報漏洩のリスクを防ぐために、今すぐできることもあります。

それは、AIに「個人情報」や「会社の機密情報」を直接入力しないこと。

どうしても業務で使いたい場合は、AI提供元のプライバシーポリシーを確認したり、入力したデータが学習に使われないようにする「オプトアウト」という設定を利用したりしましょう。

大切な話は、誰にでも聞こえる場所ではなく、信頼できる相手と「内緒話」でするのと同じです。

3-3. 心構え③:「小さな畑」から試してみる。スモールスタートのすすめ

いきなり全社で高額なツールを導入するのは、リスクが高すぎます。

まずは、無料や安価で使えるAIツールを使って、「小さな畑」から試してみるのがおすすめです。

- 「日報作成のたたき台をAIに作らせてみる」

- 「ブログ記事のアイデアをAIとブレストしてみる」

といった、失敗してもダメージの少ない業務から始めてみましょう。

家庭菜園で野菜作りに慣れるように、まずは低リスクでAIに触れ、「これは使える」「これはうちには合わない」という感覚を掴むことが、結果的に一番の近道になります。

まとめ:AIの問題点を理解し、賢い一歩を踏み出そう

今回は、あえてAIの「問題点」に焦点を当ててきました。

最後に、今日のポイントを整理しておきましょう。

- AIは平気でウソをつく(ハルシネーション)ことがあるので、鵜呑みは禁物。

- 会社の機密情報は絶対に入力しないなど、情報漏洩には細心の注意を払う。

- AIは言われたことしかできない。創造的な仕事は、まだ人間の領域。

- いきなり高額なツールを導入せず、費用対効果を考えてスモールスタートを。

- AIに頼りすぎず、社員が考える力を失わないような仕組み作りも大切。

AIは、決して魔法の杖でも、会社を乗っ取る敵でもありません。

少しクセのある、しかし非常に有能な「道具」です。

大切なのは、その道具の特性と限界を正しく理解し、「うちの会社なら、まずこの業務のこの部分で、試しにコストをかけずに使ってみようか」と、地に足のついた一歩を踏み出すことです。

この記事が、あなたの会社にとっての、そんな賢い一歩に繋がれば、これほど嬉しいことはありません。

AI導入に関するお悩みや、自社での具体的な活用方法について、もっと詳しく相談したいと感じていませんか?

「うちの会社のこの業務、AIで効率化できる?」

「どのツールから試すのがベストなんだろう?」

そんな具体的なご相談も承っています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

あなたの会社の状況に合わせた、最適なAI活用の第一歩を一緒に考えます。

の顔にヒビが入り、内側から不穏な青い光が漏れているよう_青系の暗いグラデーション-974155.jpg)

コメント