はじめに:AIって便利だけど、「倫理」って聞くとドキッとしませんか?

「最近、AIって言葉をよく聞くけど、うちの会社でも使えるのかな?」

そう思って調べていると、「AIと倫理」なんて、ちょっと難しい言葉が出てきて、ドキッとしませんでしたか?

「なんだか穏やかじゃないな」

「AIを使うって、もしかしてすごく気をつけないと、やっちゃいけないことでもあるのかな?」

そんな風に感じて、ちょっと立ち止まってしまっている方もいらっしゃるかもしれませんね。

でも、ご安心ください。

AIの「倫理」って、決してAIを使うことを禁止するものではないんです。

むしろ、私たちがAIという新しい道具を、安全に、そしてみんなが安心して使えるようにするための「大切な道しるべ」のようなものなんです。

この記事を読めば、AIの倫理がどういうものなのか、そしてどうすれば安心してAIをあなたのビジネスに活かせるのか、きっとスッキリわかるはずです。

「これで安心してAIを導入できそうだ!」と、そう思っていただけるように、一つずつ、ゆっくりお話ししていきましょう。

第1章:そもそもAIの「倫理」って何?

AIが間違ったことをしないための「交通ルール」

AIって、私たちの代わりに色々なことをしてくれる、本当に賢い道具ですよね。

でも、人間と同じで、AIにも「得意なこと」と「苦手なこと」があります。

そして、いくら賢いAIでも、使い方を間違えれば、思わぬところで困ったことが起きる可能性もゼロではありません。

例えば、車を運転する時、交通ルールがあるから私たちは安心して道を走れますよね?

もし信号や標識がなかったら、あっちこっちでぶつかってしまいます。

AIの「倫理」も、まさにAIを動かす上での「交通ルール」のようなものなんです。

AIが社会の中で、人として大切にすべきことを守って、みんなに迷惑をかけずに動けるようにするための考え方、それがAIの倫理なんです。

AIの「偏見」に気をつけよう

AIには、たくさんのデータを見せて「学習」させます。

この学習の仕方に少し気をつけないと、思わぬ落とし穴にはまることがあります。

- 偏食なリスさんの話

ある森に、とっても食いしん坊なリスさんがいました。

このリスさん、毎日毎日、どんぐりばかり食べていました。

森には甘いリンゴも、美味しいベリーもたくさんあるのに、なぜかどんぐりしか目に入らないんです。

ある日、森の動物たちが集まって、「今日の晩御飯は何にしよう?」と相談しました。

リスさんは、真っ先に「どんぐりが一番だよ!どんぐり!」と大きな声で言います。

他の動物たちが「りんごも美味しいよ」「ベリーも甘いよ」と教えてあげても、リスさんは「いやいや、どんぐりが最高だよ!」と譲りません。

このリスさんのように、AIも特定の情報ばかりを覚えすぎて、他の大事な情報を見逃してしまうことがあります。

これがAIの「バイアス」と呼ばれるものです。

AIに「どんぐり」ばかり見せていると、新しい「リンゴ」や「ベリー」を見つけたり、公平に評価したりするのが苦手になってしまうんです。

あなたの会社でAIを使うときも、この「偏り」がないか、少しだけ意識してあげると安心です。

AIが何をしているか知る大切さ

AIが「こんな答えを出しました!」「こんな分析をしました!」と言ってきても、「なんでそう思ったんだろう?」と、中身が全然見えないと不安ですよね?

- ガラス張りの鳥の巣の話

いつも、木の葉っぱに隠れて見えない鳥の巣ってありますよね。

中でヒナたちがどう育っているのか、親鳥がどんな風に餌をあげているのか、外からは全くわかりません。

でも、もしその鳥の巣が、全部透明なガラスでできていたらどうでしょう?

中にいるヒナたちが、どんな風に成長しているか、どんな餌を食べているか、全部外から見えますよね。

親鳥がどんな風にヒナを育てているのかも、ハッキリわかります。

そうすれば、「ああ、こうやって育てるんだな」って納得できますよね。

AIの「透明性」も、これと似ています。

AIがなぜその答えを出したのか、どんな情報を元にしているのかが、まるでガラスの鳥の巣のように、私たちにもハッキリと見えることが大切なんです。

そうすれば、「どうしてこんな結果になったんだろう?」と疑問に思うことが少なくなって、AIをもっと信頼して使えるようになります。

AIが「なぜ?」を教えてくれること

AIが出した結果について、「なんでそうなったの?」と聞かれたときに、AI自身が「こういう理由で、こうなりました」と説明してくれることが、とても大切になります。

- 賢い犬の行動記録の話

ある家に、とっても賢い犬がいました。

この犬は、いつも決められた場所でおしっこをするし、飼い主さんが困っていると、そっと寄り添って元気づけてくれます。

でもある日、なぜか急に玄関マットの上でおしっこをしてしまいました。

飼い主さんはびっくりして、「どうしてここでしちゃったの?」と聞いても、犬は「ワン!」としか言えません。

飼い主さんは「何でだろう?」と首をかしげて、困ってしまいますよね。

もしこの犬が、「なぜ玄関マットでおしっこをしたのか」を言葉で説明できたらどうでしょう?

例えば、「お腹が痛くて、トイレまで我慢できなかったんです」とか、「外は雨が降っていて、どうしても出たくなかったんです」とか。

理由が分かれば、飼い主さんも安心しますし、次からどうすればいいか考えることができますよね。

AIの「説明可能性」も同じです。

AIが何かを決めたり、提案したりしたときに、私たち人間が「なぜそう決めたのか」「その理由はどこにあるのか」を、ちゃんとAIが説明できることがとても大切なんです。

そうすれば、私たちはAIを安心して使い、もし問題が起きても、どこを改善すればいいかを見つけやすくなります。

もっとAIの基本を知りたい方はこちらをどうぞ!

第2章:あなたの会社でAIを安心・安全に使うための3つのポイント

さて、AIの倫理がなんとなく分かってきたところで、実際にあなたの会社でAIを導入する時に、どんなことに気をつけたら良いのか、具体的なポイントを3つお伝えしますね。

ポイント1:どんな情報にAIを使うか、よ~く考えてみよう

AIに学習させる「データ」は、AIの賢さの源です。

でも、どんなデータでもAIに見せていいわけではありません。

特に、お客様の個人情報や、会社の売上データ、製造ノウハウなど、「秘密にしておきたい大切な情報」をAIに学習させるときは、本当に注意が必要です。

もし、間違って情報が漏れてしまったり、AIが変な風に学習してしまったりしたら大変ですよね。

「このデータ、AIに見せても大丈夫かな?」と、一度立ち止まって考えてみる習慣をつけることが大切です。

信頼できるAIツールを選んだり、大切な情報はAIから離れた場所で管理したりと、賢く情報を使い分けることを意識してみてください。

ポイント2:AIの「得意・不得意」を知っておこう!

AIはとても賢いですが、決して「完璧」ではありません。

時には、人間が見ればすぐにわかるようなミスをしたり、常識では考えられないような答えを出したりすることもあります。

例えば、AIに「この部品の品質チェックをして」と頼んだとします。

もしAIがまだ学習不足だったり、見慣れない不良品が出てきたりしたら、AIが見逃してしまう可能性もゼロではありません。

だからこそ、「AIに全部任せっきり」にするのは少し危険です。

AIが出した答えは、必ず私たち人間が「これで大丈夫かな?」と、一度チェックしてあげることが大切なんです。

AIはあくまで「強力な助っ人」であって、最終的な判断は、やっぱり人間が責任を持って行うことが、会社の信頼を守ることにつながります。

ポイント3:もしもの時の「ルール」を決めておこう

新しいことに挑戦するときって、「もし、うまくいかなかったらどうしよう…」と不安になりますよね?

AIの導入も同じです。

万が一、AIが予期せぬトラブルを起こしてしまった時に、「誰がどう対応するのか」をあらかじめ決めておくと、いざという時も慌てずに済みます。

例えば、AIが顧客対応を間違ってしまったら?

AIが出したデータに基づいて間違った判断をしてしまったら?

そんな時、「誰がお客様に謝るのか」「どうやって間違いを修正するのか」など、具体的な「もしもの時のルール」をチームのメンバーと話し合って決めておくことがとても重要です。

これは、あなたが営業を兼務されているように、中小企業では「社長が全部抱え込む」ことになりがちだからこそ、あらかじめ決めておくと、心理的な負担も大きく減らせます。

トラブルが起きる前に「こうしよう」を決めておくことで、安心してAI活用を進めることができますよ。

第3章:AI倫理を味方につけて、あなたのビジネスをグンと伸ばす!

「AIの倫理」と聞くと、なんだか「制限」や「義務」のように感じるかもしれません。

でも実は、AIの倫理をきちんと理解して活用することは、あなたの会社の信頼を築き、ビジネスをさらに大きく伸ばすための「チャンス」でもあるんです。

AI倫理を守ることは、会社の「信頼」を守ること

現代のビジネスでは、お客様からの「信頼」が何よりも大切ですよね。

AIを導入する際も、お客様は「この会社、ちゃんと安全に使ってるかな?」「変なことには使ってないよね?」と、実は気にしています。

AIの倫理を大切にし、透明性や説明責任を果たすことで、お客様はあなたの会社に対して「この会社は、技術を正しく使っている」「安心して取引できる」と、より強い信頼感を抱いてくれます。

これは、AIを活用することによる売上貢献と同じくらい、いや、それ以上に大切な「会社のブランド力」を高めることにつながるんです。

AIで「攻め」と「守り」のバランスを取ろう

AIは、あなたのビジネスを「攻め」るための強力な武器になります。

例えば、AIを使ってお客様のニーズを分析し、新しい商品を生み出したり、ECサイトでの売上をグンと伸ばしたりすることもできるでしょう。

日々の営業活動の効率化にも役立ってくれます。

同時に、AIの倫理を守ることは、あなたの会社を「守る」ことでもあります。

トラブルを未然に防ぎ、会社の信用が傷つくのを防いでくれます。

この「攻め」と「守り」のバランスをうまく取ることで、あなたのビジネスはもっと強くなれるはずです。

中小企業こそAI倫理を学ぶべき理由

「AI導入って、大手企業の話でしょ?

うちみたいな中小企業には関係ないんじゃない?」

そう思われる方もいるかもしれません。

でも、実は中小企業にこそ、AIを正しく理解し、倫理を意識して導入するメリットが大きいんです。

経済産業省の調査によると、「中小企業へのAI導入による経済的効果見込みは2025年までに11兆円」と言われています。

さらに、「人手不足解消や技術継承など、中小企業が抱える課題にもAIは有効」なんです。

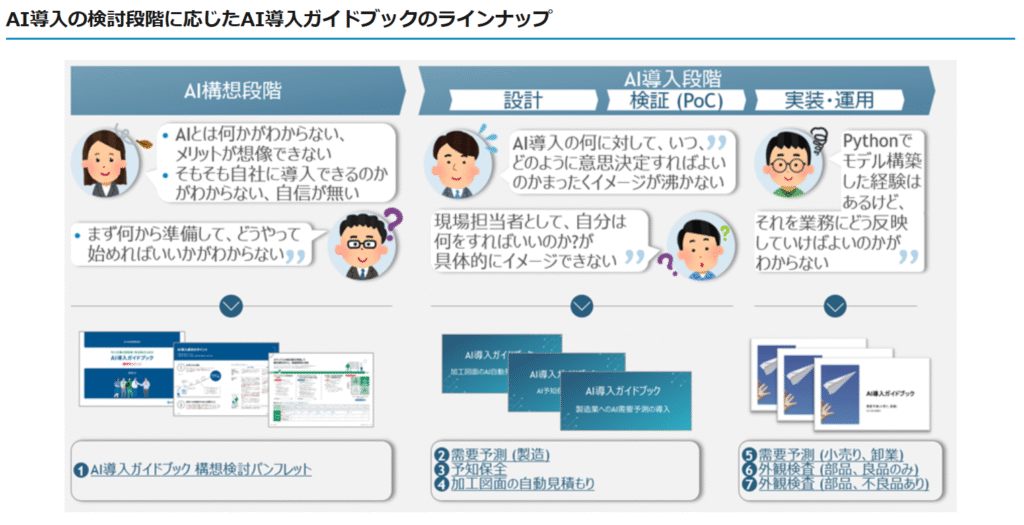

経済産業省では、中小企業がAIを使うためのサポートも進めているんですよ。

中小企業のDXに役立つ「手引き」と「AI導入ガイドブック」を取りまとめました (METI/経済産業省)

AIは、大企業だけのものではありません。

むしろ、限られた人材で効率よく事業を進めたい中小企業にとって、AIは強力な味方になってくれます。

AIの倫理を理解し、安心して導入できる知識を持つことは、これからの時代を生き抜く中小企業にとって、大きな強みになるはずです。

まとめ:AIは怖いものじゃない!安心の一歩を踏み出しましょう

今回の記事で、AIの「倫理」という言葉が、実は私たちを脅かすものではなく、AIを安全に、そして最大限に活用するための大切な道しるべであることが、少しでも伝わっていたら嬉しいです。

- AIの倫理は、AIが「偏った判断」をしないように、私たちに「何をしているか」を教えてくれるように、そして「なぜそうしたのか」を説明してくれるようにするための考え方なんです。

- 大切な情報を守ること、AIに任せっきりにしないこと、もしもの時のルールを決めておくこと。この3つのポイントを押さえれば、あなたの会社でも安心してAIを導入できます。

- AI倫理を味方につけることは、会社の信頼を高め、これからの時代を力強く進んでいくための大きなチャンスです。

さあ、AIは怖いものじゃありません。

むしろ、あなたのビジネスを大きく助けてくれる頼もしいパートナーです。

この安心ガイドを参考に、AI活用の第一歩を力強く踏み出してみませんか?

の顔にヒビが入り、内側から不穏な青い光が漏れているよう_青系の暗いグラデーション-974155-300x233.jpg)

コメント