「毎日がむしゃらに頑張っているのに、なぜか成果に繋がらない…」。

「目の前のタスクに追われ、本当に重要なことが後回しになっている…」。

責任ある立場になるほど、このようなジレンマを感じる瞬間は増えていくのではないでしょうか。

気合や根性だけでは乗り越えられない壁に直面し、自分の能力の限界を感じてしまう。

その根本的な原因は、もしかしたら「能力不足」ではなく、「自分自身の活かし方」にあるのかもしれません。

つまり、自分という唯一無二の資源を、いかに効果的にマネジメントできているか。

この「自分を上手に使いこなす」スキルこそが、今回ご紹介するセルフマネジメントです。

そして、このスキル習得のハードルを劇的に下げ、あなたの強力なパートナーとなってくれるのが、意外にも「AI」の存在。

この記事では、難しい話は一切抜きにして、AIをまるで優秀なアシスタントのように活用し、あなたのセルフマネジメント能力を飛躍的に高める具体的で簡単な方法をご紹介します。

この記事はこんな人におすすめ

-

自分の強みと弱みを客観的に把握し、仕事に活かしたい方。

-

目標設定や計画立案が苦手で、つい後回しにしてしまう方。

-

日々のタスク管理や時間術にもっと効率を求めたい方。

-

努力しているのに評価に繋がりにくいと感じている方。

-

AIを仕事に活用する、具体的で簡単なヒントを探しているビジネスマン。

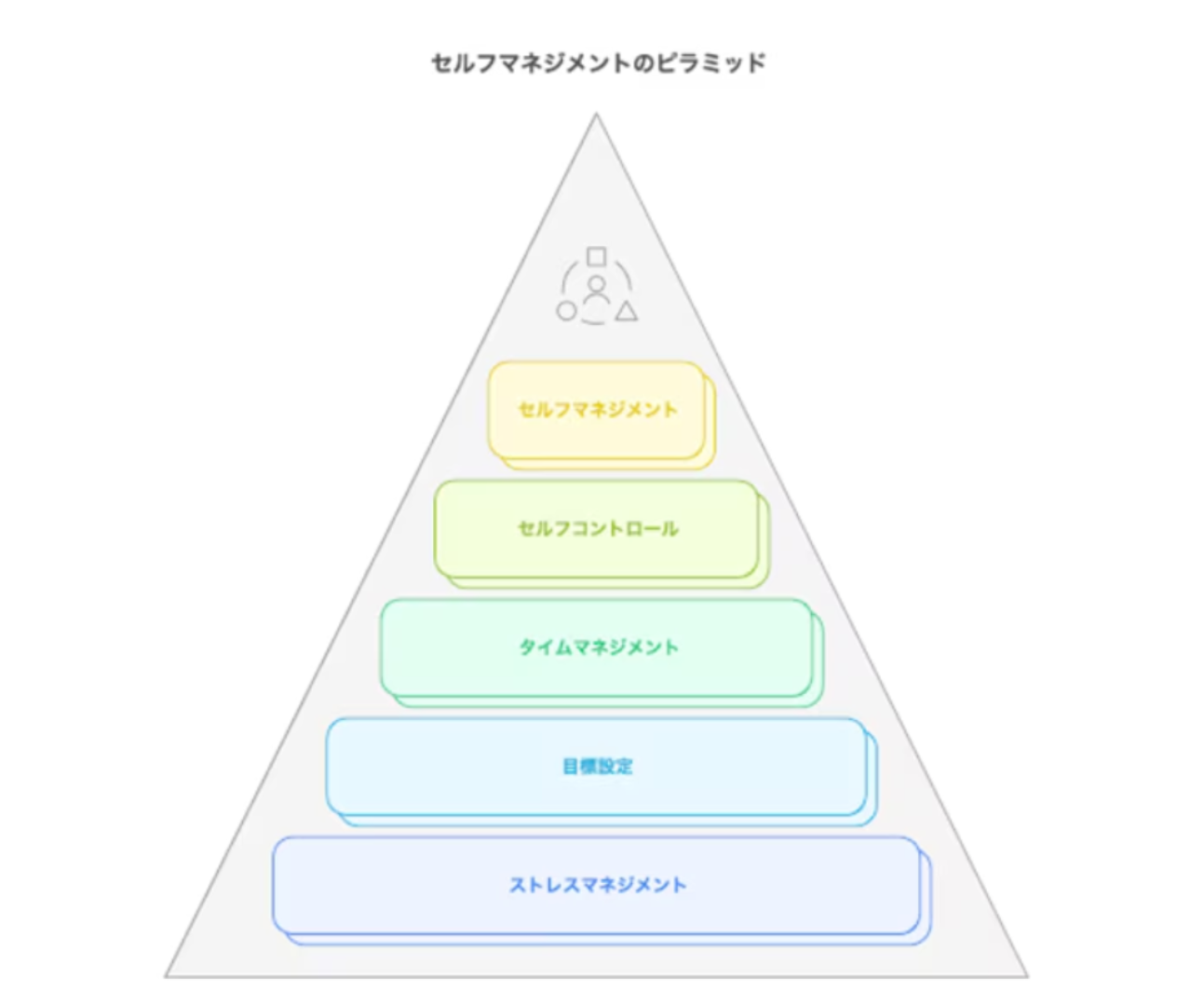

そもそも「セルフマネジメント」って何?

セルフマネジメントとは、一言で言えば「自分自身の目標を達成するために、自らの思考、感情、行動を律し、最高のパフォーマンスを発揮する能力」のことです。

ビジネスの世界では、自己実現のために自分を管理し、能力を最大限に引き出すことと解釈されています。

もともとは医療の分野で、患者さんが病気と付き合いながら日々の生活を送るために生まれた考え方で、心と体の健康を保つこととも深く結びついています。

単なる時間管理やタスク管理といったテクニックに留まらず、モチベーションの維持やストレスとの付き合い方までを含む、仕事をしていく上で欠かせない土台のようなものだとお考えください。

この能力は、いくつかの要素が相互に連携することで成り立っています。

例えば、「目標設定」で進むべき道を明確にし、「計画立案」で具体的な地図を描く。

そして「時間管理」で効率的に歩みを進めながら、「モチベーション維持」でエンジンを回し続ける。

時には「ストレス管理」で心身のメンテナンスも必要です。

実際に厚生労働省も、自律的に働くプロに求められる能力として、自己研鑽やストレス管理、健康管理を含む「セルフ・マネジメント」を挙げています

自分を操るメリット:仕事がデキる人の4つの習慣

セルフマネジメント能力を身につけると、ビジネスにおいて計り知れないメリットが生まれます。

-

生産性の飛躍的な向上。

「今、何をすべきか」が常に明確になるため、迷いや手戻りが激減します。

重要度の高い業務に集中できるようになり、同じ時間でも生み出せる成果の質と量が格段に向上します。

-

目標達成能力の向上とキャリア形成。

ゴールから逆算して計画的に行動するため、漠然とした願望だった「目標」が、着実に達成可能な「予定」に変わります。

成果が伴うことで自己成長を実感でき、望むキャリアパスを切り拓く力になります。

-

ストレスの軽減と精神的な安定。

「仕事に追われる」感覚から、「仕事をコントロールしている」感覚へ。

この主体性が自信と精神的な余裕を生み、プレッシャーのかかる場面でも冷静な判断を下せるようになります。

-

周囲からの信頼獲得。

計画的で安定したパフォーマンスは、上司や同僚、顧客からの揺るぎない信頼に繋がります。

「あの人に任せておけば安心だ」という評価は、より大きなチャンスを引き寄せるでしょう。

「自分操縦」が苦手な場合に起こる4つの悲劇

一方で、このセルフマネジメントがうまく機能しない場合、様々な問題が生じます。

それは単に「できない」というだけでなく、あなたの努力を裏切るような深刻なデメリットに繋がる可能性があります。

-

目標の見失いとモチベーションの低下。

明確な羅針盤がないまま航海するようなもの。

日々の業務が単なる「作業」となり、何のために頑張っているのか分からなくなってしまいます。

結果として、やりがいや情熱を失いかねません。

-

非効率な時間管理による機会損失。

優先順位をつけられないため、緊急性は高いが重要ではないタスクに時間を奪われがちです。

その間に、将来のキャリアに繋がるような、本当に重要な案件に取り組むチャンスを逃してしまいます。

-

燃え尽き症候群(バーンアウト)のリスク。

感情や体調のマネジメントを怠り、気合だけで乗り切ろうとすると、心と身体が悲鳴をあげます。

自分を客観視できず、知らず知らずのうちに限界を超えてしまい、突然燃え尽きてしまう危険性があります。

-

成果が正当に評価されない。

自分の強みを理解し、それを戦略的にアピールできていないため、頑張りが成果として認識されにくくなります。

「縁の下の力持ち」で終わってしまい、昇進や昇給の機会を逃すことにも繋がります。

【AI活用法①】強みを伸ばす:優秀なAIコーチと目標の解像度を上げる

セルフマネジメントのメリットを最大化するために、AIを「思考の壁打ち相手」として活用してみましょう。

特に、目標設定の精度を高めるのにAIは絶大な効果を発揮します。

活用例:AIと対話して「目標の解像度」を爆上げする

漠然とした「今期の売上目標を達成したい」という目標を、無料で使えるChatGPTやGeminiのような対話型AIに投げかけてみてください。

すると、AIは優秀なコンサルタントのように、あなたに質問を投げ返してきます。

「その目標を達成するために、具体的にどのような指標(KPI)を追いますか?」。

「目標達成の障害になりそうな点は何ですか?」。

「あなたのチームが持つ強みで、この目標達成に活かせるものは何ですか?」。

これらの質問に答えていくうちに、自分一人では気づけなかった視点や具体的なアクションプランが次々と明確になっていきます。

まるで優秀なビジネスコーチと1対1で対話しているような感覚です。

個人情報や社内の機密情報を入力することに抵抗があるかもしれませんが、具体的な社名や個人名を伏せ、「私の担当するIT業界の法人営業では…」といった形で質問すれば、十分に的確なアドバイスを得られます。

この対話を通じて、曖昧だった目標は、誰が見ても明確で、実行可能な計画へと進化します。

AIとの対話は、あなたの思考を整理し、セルフマネジメントの根幹である「目標設定」の質を劇的に向上させてくれるのです。

【AI活用法②】弱みを克服する:面倒なタスク管理と感情の波をAIに任せる

セルフマネジメントが苦手な方が直面しがちな「タスク管理の混乱」や「感情の波」。

これらもAIを使えば、驚くほど簡単に対処できます。

活用例1:AIに「タスクの交通整理」を丸投げする

頭の中に散らかった今日のToDoリストを、箇条書きでAIに投げ入れてみましょう。

そして、「緊急度と重要度のマトリクスで分類し、今日取り組むべき優先順位を提案してください」と一言添えるだけ。

するとAIは、

【A:緊急かつ重要】〇〇社への提案書最終稿作成

【B:重要だが緊急ではない】来週の定例会議アジェンダ作成

【C:緊急だが重要ではない】一部メールへの返信

【D:緊急でも重要でもない】デスク周りの整理

といった形で、瞬時にタスクを整理し、あなたが今すぐ集中すべきことを可視化してくれます。

もう、「何から手をつければいいんだ…」と悩む時間はありません。

活用例2:AIで実践する「感情のジャーナリング」

仕事で感じたモヤモヤやイライラを、誰にも見られない安全な場所で吐き出したい。

そんな時は、AIをカウンセラー代わりに使ってみましょう。

「今日、〇〇という出来事があって、とても悔しい気持ちになった」と打ち明けるだけで構いません。

AIはそれを否定せず受け止め、「その悔しさの背景には、どのような期待があったのでしょうか?。

」などと客観的な問いを返してくれます。

このやり取りは、自分の感情を客観視し、ストレスの根本原因を突き止める「ジャーナリング(書く瞑想)」そのものです。

スマホのメモ帳に書き出す感覚で、あなたの感情を整理し、心の負担を軽くする手助けをしてくれます。

明日からできる!AI操縦かんたんプロンプト

「AIは意外と簡単そう」と感じていただけたでしょうか。

最後に、明日からすぐに試せる具体的なアクションとプロンプト(AIへの指示文)をご紹介します。

これをコピー&ペーストして、少し書き換えるだけで始められます。

① 強みを伸ばす実践:目標の解像度を上げる

あなたの漠然とした目標を、AIと一緒に具体化してみましょう。

② 弱みを克服する実践:タスクの優先順位付け

今日のタスクをAIに整理してもらい、スッキリした頭で1日をスタートしましょう。

より詳しい目標設定の方法については、こちらの記事もぜひ参考にしてみてください。

「目標が続かない…」はAIで卒業!ゴール設定が上手くいく方法

まとめ:AIはあなたの能力を拡張する「最高の相棒」

セルフマネジメントは、変化の激しい時代を生き抜くビジネスマンにとって、もはや必須のスキルです。

しかし、それを一人で完璧にこなそうと気負う必要はありません。

今回ご紹介したように、AIはあなたの能力を「代替」する怖い存在ではなく、あなたの思考を整理し、可能性を「拡張」してくれる、極めて優秀でパーソナルな「相棒」です。

目標設定の壁打ちから、日々のタスク整理、心のケアまで。

AIという頼れるパートナーと共に、まずは小さな一歩から、新しいセルフマネジメントを始めてみませんか。

きっと、あなたの仕事はもっと「ラク」に、そしてもっと「面白く」なるはずです。

コメント