「ChatGPTで文章は作れるようになった。Soraで動画も作れるらしい。でも最近、今度は『エージェントAI』という言葉を聞くようになった…」「一体、今までのAIと何が違うんだ?」

そんな風に、次から次へと現れるAIの専門用語に、頭が混乱していませんか?

その気持ち、痛いほど分かります。「AI」と一括りにされがちですが、実はその中身は全くの別物。この違いを知らないと、せっかくのAIを宝の持ち腐れにしてしまうかもしれません。

ご安心ください。実は、今のAIはたった2つのタイプに整理できます。それは「道具として人間を助けるAI」と「部下のように自ら動くAI」です。

そして、この2つの違いを理解することは、もはや一部の先進的な企業だけの課題ではありません。株式会社矢野経済研究所の調査によれば、国内企業における生成AIの活用率は、2023年の9.9%から2024年には25.8%へと、わずか1年間で2.5倍以上に急増しています。このデータは、AIの活用が一部のブームから、あらゆる業界のビジネス基盤へと急速にシフトしている現実を示しています。この大きな潮流のなかで成果を出すためには、AIを正しく理解し、目的を持って使い分ける「判断軸」が不可欠なのです。

この記事はこんな方にお勧めです

- ・ChatGPTなど従来のAIと、エージェントAIの違いがよく分からない方

- ・AIの知識が断片的になっており、一度しっかり整理したいと考えている方

- ・自社のどの業務に、どのタイプのAIを導入すべきか、判断基準が欲しい経営者の方

- ・AI活用の次のステージに進みたい、すべてのビジネスパーソンの方

この記事を読めば、AIという複雑な世界を整理するための、一生使える「判断軸」が手に入ります。それは、AIを「高性能な電動工具」と「指示を理解して動く弟子」に例える、極めてシンプルな考え方です。

AIの違いは「電動工具」と「弟子」で完璧に理解できる

AIの使い分けを理解する最も簡単な方法は、あなたを「親方(マスター)」、AIを「大工仕事の相棒」と考えることです。

① ツール型AI:あなたの能力を拡張する「高性能な電動工具」

ChatGPTや画像生成AIは、このタイプです。あなたが「釘を打ちたい」と思えば、金槌より圧倒的に速く釘を打てる「電動釘打ち機」のように、あなたの作業を強力にサポートします。しかし、道具は親方のあなたがいなければ動きません。あくまで主役は人間であり、AIはその能力を何倍にも高めてくれる存在です。

② エージェント型AI:あなたの指示で自律的に動く「優秀な弟子」

こちらが、今注目されている新しいAIです。あなたは弟子に「この木材で本棚を一つ作っておいて」と指示するだけ。すると弟子は、自分で設計図を考え、必要な道具(ツール型AIなど)を使いこなし、本棚を完成させます。親方は目標を指示するだけで、実行プロセスはAIに任せられるのです。

【仕事編】「ツール」と「エージェント」、あなたの会社ではどう使う?

この「電動工具」と「弟子」の違いが分かれば、ビジネスでの使い分けは驚くほど簡単になります。

ツール型AIが得意な仕事:クリエイティブな作業の「時短」と「質向上」

あなたが主役で行う業務に最適です。メールの文章作成、企画書のアイデア出し、広告画像の生成など、あなたの思考や判断をAIという「電動工具」で高速化・高品質化します。

エージェント型AIが得意な仕事:定型的な業務の「完全自動化」

あなたがこれまで時間を奪われていた業務を任せるのに最適です。毎週の市場調査レポート作成、競合ECサイトの価格チェック、SNSへの定期投稿など、明確なゴールがある繰り返し作業を「弟子」に丸ごと依頼できます。

【最重要】AI活用の次なるステージと、乗り遅れないための思考法

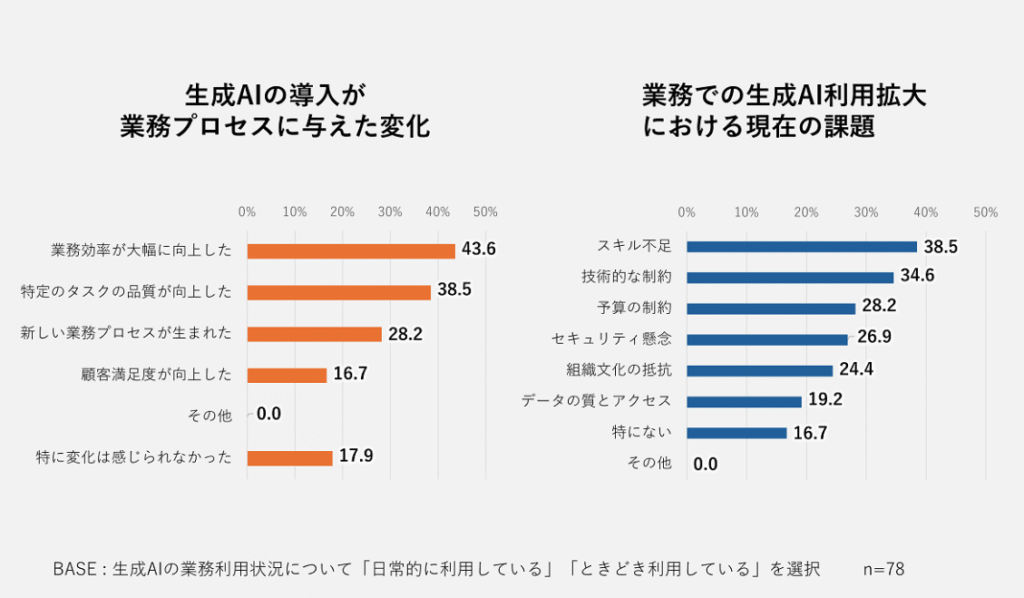

この目的の違いは、実際のビジネス現場のデータにも明確に表れています。

まず「ツール型AI」の効果について、GMOリサーチ&AIの調査では、生成AIを業務利用する人の43.6%が「業務効率が大幅に向上した」と回答しています。これは、まさに高性能な「電動工具」が、個々の作業の速度と質を劇的に高めている証拠と言えるでしょう。

一方で、「エージェント型AI」が解決する課題の大きさは、HubSpot Japanの調査が浮き彫りにしています。この調査によると、営業担当者が顧客との対話という本来最も注力すべき活動に費やせている時間は、業務全体のわずか54%でした。残りの46%もの時間が、報告書作成や社内調整といった、まさに「AIの弟子」が代行可能な付随業務に費やされているのです。

つまり、ツール型AIは「今やっている仕事の速度を上げる」ために、エージェント型AIは「やらなくて済む仕事をなくし、人間にしかできないコア業務の時間を創出する」ために導入する、という明確な目的の違いがあるのです。

2025年8月現在、エージェントAIはまだ発展途上ですが、特定の業務(Webリサーチやデータ収集など)に特化したサービスはすでに実用レベルに達しており、中小企業でも導入可能です。いきなり全業務を任せるのではなく、まずは「AIの弟子」に簡単な「お使い」を頼む感覚で、小さな業務から試すのが成功の鍵です。

なぜこの方法が最適なのか?

- AI活用の目的が明確になる:

「時短」なのか「自動化」なのか。この判断軸を持つことで、無駄なAI投資を防ぎ、費用対効果を最大化できます。

- 会社の進化段階に合わせたAI戦略が描ける:

まずはツール型AIで全社員の生産性を底上げし、次にエージェント型AIで特定部署の業務を自動化する、といった段階的な導入計画が立てられます。

- 未来のビジネスモデルを構想できる:

「もし、あの面倒な業務をAI弟子が全部やってくれたら、空いた時間でどんな新しい事業ができるだろう?」と、未来の可能性を考えるきっかけになります。

まとめ:あなたはAIの「使い手」から「指揮官」になる

いかがでしたでしょうか。

複雑に見えたAIの世界も、「電動工具」と「弟子」に例えれば、スッキリと整理できたのではないでしょうか。

- ツール型AIは、あなたの能力を何倍にも高めてくれる「高性能な電動工具」。

- エージェント型AIは、あなたに代わって仕事を進めてくれる「自律的な弟子」。

- クリエイティブな仕事は「ツール」で加速させ、定型的な仕事は「エージェント」に任せるのが基本戦略。

この判断軸を持つことで、あなたは単なるAIの「使い手」から、AIというチームを率いてビジネスを成長させる「指揮官」へと進化します。

まずは、あなたの会社で最も時間のかかっている定型業務を一つ、思い浮かべてみてください。

その業務こそ、あなたの最初の「AIの弟子」が、見事な働きを見せてくれる場所かもしれません。

AIの分類には他にも様々な切り口がありますので、さらに知識を深めたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。

コメント